|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Учёные объяснили аномальное ядро Меркурия — давным-давно в него врезалась планета-близнец

25.09.2025 [21:17],

Геннадий Детинич

Солнечная система продолжает таить множество загадок, и Меркурий — яркий пример планеты, чья внутренняя структура вызывает вопросы. Несмотря на небольшой размер (диаметр всего 2400 км) у Меркурия необычно массивное ядро, составляющее примерно 70 % его массы и достигающее 1800 км в диаметре. Это в корне отличает его от Земли и других планет нашей системы, и однозначного объяснения этому нет, но современное моделирование готово решать такие задачи.

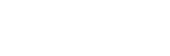

Строение Меркурия глазами миссии MESSENGER. Источник изображения: NASA Первые данные о необычном соотношении ядра Меркурия по отношению к размерам самой планеты стали поступать с развитием радиоастрономии в 60-х годах прошлого века. Более полные сведения о Меркурии собрала миссия NASA «Маринер-10» (1975 год) и, совсем недавно — в 2010–2015 годах — миссия NASA «Мессенджер» (MESSENGER). Снабжённые научными приборами зонды подтвердили эту аномалию, известную как «проблема Меркурия». Такая диспропорция между металлическим ядром и силикатной мантией с корой поставила под сомнение стандартные модели формирования планет земной группы.

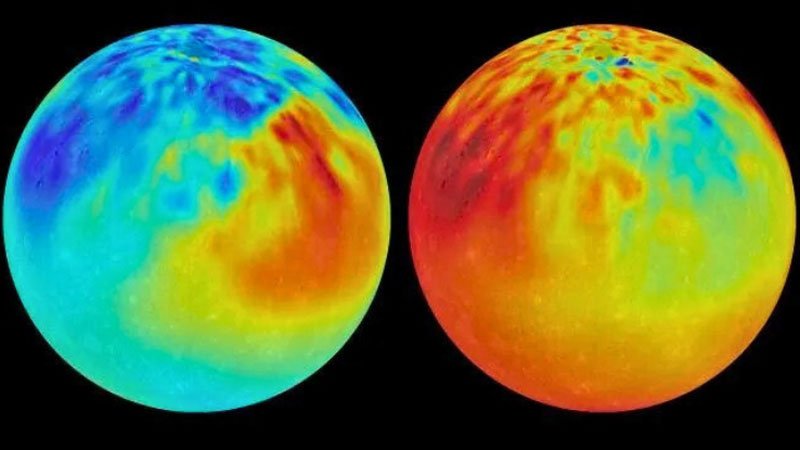

Соотношения ядер и мантий/коры Меркурия и Земли (сравнение) Учёные предположили, что на заре формирования Солнечной системы Меркурий испытал удар гигантского астероида и лишился значительной части коры и мантии. Основная гипотеза описывает это как столкновение прото-Меркурия — планетарного зародыша в 2,25 раза массивнее современной планеты — с объектом в шесть раз меньшей массы. В результате мантия и кора были в значительной степени сметены, оставив массивное ядро с тонким силикатным слоем. Современное моделирование показывает, что такие столкновения объектов с сильно различающейся массой были крайне редки в молодой Солнечной системе. Для их реализации требовались крайне эксцентричные орбиты астероидов, что должно было быть редким явлением, и, следовательно, такой сценарий представляется статистически маловероятным.

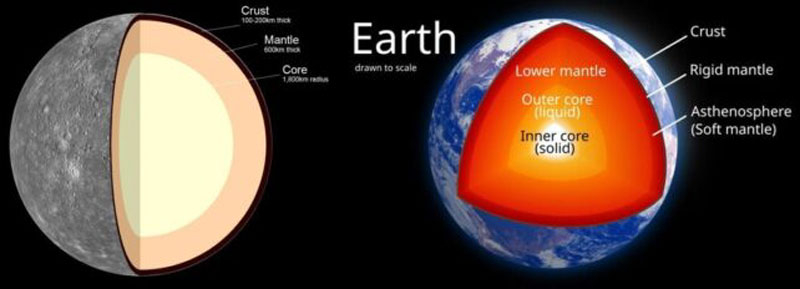

Моделирование столкновения одинаковых по массе объектов В свежем исследовании учёные из Института физики Земли в Париже (Institut de Physique du Globe de Paris) и Университета Парижа (Université Paris Cité) представили альтернативный сценарий: Меркурий образовался в результате скользящего столкновения с объектом схожей массы. Авторы подчёркивают, что традиционные модели не учитывают частоту столкновений равных по массе протопланет. В хаотичной ранней Солнечной системе, где планетезимали и зародыши планет гравитационно взаимодействовали друг с другом, такие события были наиболее частыми. «Столкновение двух протопланетных зародышей сходной массы может объяснить его [Меркурия] состав и является гораздо более правдоподобным сценарием», — отмечают исследователи. Используя метод гидродинамики сглаженных частиц (SPH), исследователи смоделировали столкновение прото-Меркурия с аналогичным объектом при низкой относительной скорости и под углом столкновения 32,5°. Модель воспроизвела текущую массу Меркурия (0,055 массы Земли) с погрешностью менее 5 %, включая соотношение металлов и силикатов. В результате было потеряно до 60 % мантии, что объясняет повышенное содержание металлов. В отличие от сценариев с неравными массами, где обломки возвращались к планете, здесь часть материала была выброшена, сохранив диспропорцию ядра и мантии. Выброшенная масса могла рассеяться под влиянием других планетезималей или даже быть поглощена соседними телами, такими как формирующаяся Венера, что требует дальнейшего изучения. Это происходило в первые десятки миллионов лет Солнечной системы, когда условия препятствовали повторной аккреции (возвращению выброшенного материала обратно на Меркурий и восстановлению его массы и пропорций). Для подтверждения представленной гипотезы необходимы геохимические анализы метеоритов и образцов с Меркурия. Когда-нибудь образцы его поверхности будут доставлены на Землю. Пока же к Меркурию движется японский зонд BepiColombo, который прибудет к планете примерно через год и с ещё большей точностью измерит соотношение его ядра к коре и мантии, а также соберёт самый полный комплект данных об этой всё ещё таящей в себе загадку планете. Получено первое прямое изображение новорождённой планеты — таким мог быть Юпитер 4,5 млрд лет назад

24.09.2025 [20:30],

Геннадий Детинич

Учёные примерно представляют процесс появления планет в звёздных системах, но детали на всех его этапах остаются неясны. К счастью, во Вселенной среди несчётного количества звёзд на каждом из этапов эволюции планетных систем всегда найдётся характерный пример, который, в том числе, можно примерить на нашу систему. Но в этот раз учёным повезло настолько, что они сумели сделать первое прямое изображение рождающейся планеты.

Протопланета в представлении художника. Источник изображений: University of Arizona Открытие сделано в процессе изучения протопланетных дисков с разрывами. Найдено определённое число молодых звёзд, вокруг которых протопланетные диски из пыли и газа имеют разрывы. Тем самым вокруг звезды возникают своеобразные кольца из пустот и вещества. Предполагается, что пустоты создаются формирующимися планетами — они «соскребают» пыль и газ на своём пути по протопланетному диску, как бульдозер снег зимой, очищая пространство на своей орбите и увлекая тем самым вещество, за счёт которого сами растут в размерах. Впрочем, пустот в протопланетных дисках было обнаружено немало, но зарождающихся планет в этих пустотах пока не находили. Всё изменилось после исследования молодой системы WISPIT 2, к разведке которой привлекли самое передовое оборудование в виде адаптивной оптики. Адаптивная оптика на наземных телескопах позволяет компенсировать турбулентность земной атмосферы, меняя фокус сотни и более раз в секунду. С её помощью даже на Земле можно получать снимки качества и чёткости, близких к космическим телескопам. Учёные из Аризонского университета (University of Arizona) создали систему адаптивной оптики MagAO-X, которую установили на телескопы Магеллана (Magellan Telescopes) в Чили — это пара 6,5-метровых телескопов: оптического и инфракрасного. Комбинация серии снимков за пару часов наблюдения за системой WISPIT 2, находящейся в 437 световых годах от Земли, проявила молодую планету в пустом пространстве между звездой и слабым контуром внешнего кольца протопланетного диска. Более того, вблизи звезды обнаружен кандидат в ещё одну протопланету — CC1.

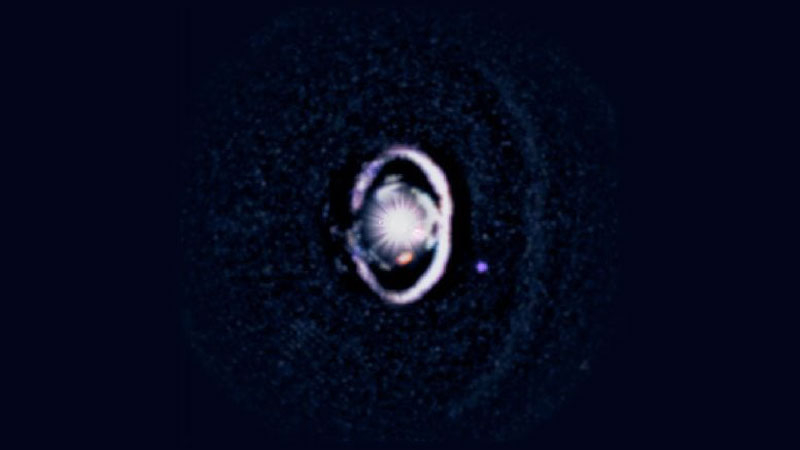

Реальное изображение системы WISPIT 2. Фиолетовая точка — это зарождающаяся планета На снимке выше фиолетовым показана внешняя протопланета на удалении 56 астрономических единиц, и внутренняя — на удалении примерно 15 а.е. В нашей системе «фиолетовая» планета располагалась бы на окраинах где-то на внешней границе пояса Койпера, а «красная» расположилась бы на полпути между Сатурном и Ураном. «Фиолетовая» планета достоверно является протопланетой и это первое прямое изображение такого объекта. Её высокая яркость обусловлена тем, что планета молодая и притягивает из пространства потоки водорода из протопланетного диска. Водород падает на её раскалённую поверхность и превращается в горячую плазму, которая ярко светится с испусканием характерного спектра — H-альфа. Именно по этой линии планета проявляется на кадре. «Это немного похоже на то, как выглядели бы наши Юпитер и Сатурн, если бы были в 5000 раз моложе, чем сейчас, — пояснили учёные. — Планеты в системе WISPIT-2 примерно в 10 раз массивнее наших газовых гигантов и расположены дальше от звезды. Но в целом их внешний вид, скорее всего, не сильно отличается от того, что мог бы увидеть “инопланетный астроном” на “детской фотографии” нашей Солнечной системы, сделанной 4,5 миллиарда лет назад». На краю Солнечной системы засекли вероятный взрыв первичной чёрной дыры — это приблизит учёных к пониманию тёмной материи

24.09.2025 [13:05],

Геннадий Детинич

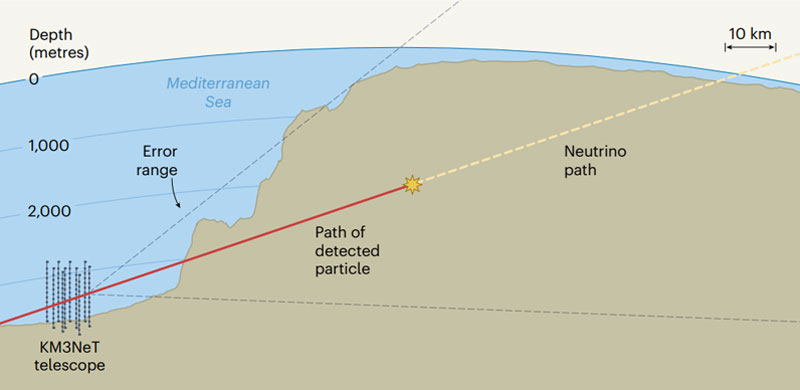

На днях в журнале Physical Review Letters вышла статья, в которой регистрация рекордного по энергии нейтрино 13 февраля 2023 года объясняет ключевые тайны современной физики: сути тёмной материи, существования первичных чёрных дыр и процесса их испарения. Физики доказывают, что событие KM3-230213A с энергией нейтрино 220 ПэВ (петаэлектронвольт) стало первой в истории регистрацией взрыва гипотетической первичной чёрной дыры.

Источник изображения: Toby Gleason-Kaiser Самое забавное, что за несколько дней до этой публикации вышла другая статья, в которой обосновывалась 90-процентная вероятность открытия первичной чёрной дыры в течение следующих десяти лет. Одни учёные предвосхитили открытие других. Первичные чёрные дыры, как предполагает гипотеза, возникли в первую секунду после Большого взрыва. Также, согласно теории, они не могли существовать достаточно долго — в частности, чтобы дожить до наших времён. Предложенное Стивеном Хокингом испарение чёрных дыр должно было привести к их исчезновению из Вселенной — тем быстрее, чем меньше масса таких объектов. Ещё одна гипотеза предполагает, что значительная часть (если не вся) тёмной материи представлена первичными чёрными дырами. В новой работе учёные показали, что если хотя бы часть тёмной материи — это первичные чёрные дыры, то они могли дожить до нашего времени. Последний вскрик первичной чёрной дыры перед гибелью — её взрыв и финальное испускание излучения Хокинга — это очень энергичное событие, которое способно породить поток нейтрино с очень высокими энергиями. В частности, с такой, которая была зафиксирована европейской подводной нейтринной обсерваторией KM3NeT в Средиземном море 13 февраля 2023 года (событие KM3-230213A). Его энергия на несколько порядков превзошла всё зарегистрированное ранее, и это бросило вызов науке.  Физики Александра Клипфель (Alexandra Klipfel) и Дэвид Кайзер (David Kaiser) из Массачусетского технологического института (MIT) показали, что нейтрино с подобной энергией мог возникнуть в результате взрыва первичной чёрной дыры размерами с астероид на расстоянии 2000 астрономических единиц от нас. Иными словами, это произошло в облаке Оорта — условно в пределах Солнечной системы, на удалении примерно 3 % от одного светового года от Солнца. Учёные обосновали свой вывод и оценили вероятность подобного события на уровне 8 % — достаточно, чтобы присмотреться к другим таким же сигналам для новой оценки существования первичных чёрных дыр, излучения Хокинга и свойств тёмной материи. «Оказывается, существует сценарий, в котором всё складывается как нельзя лучше, и мы можем не только показать, что большая часть тёмной материи [в этом сценарии] состоит из первичных чёрных дыр, но и получить эти высокоэнергетические нейтрино в результате случайного взрыва первичной чёрной дыры поблизости, — говорит Клипфель. — Теперь мы можем попытаться найти и подтвердить это с помощью различных экспериментов». Учёные впервые засекли сигнал из другой Вселенной, но это не точно

23.09.2025 [15:44],

Геннадий Детинич

На сайте препринтов arXiv вышла статья, в которой учёные рассматривают вопрос первого обнаружения сигнала из другой Вселенной. Они не настаивают на своём открытии, но до конца не исключают его, приглашая коллег исследовать похожие случаи.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews Речь идёт о случае регистрации гравитационно-волнового сигнала GW190521 в 2019 году. Этот сигнал был получен обеими гравитационно-волновыми обсерваториями — американской LIGO и европейской Virgo. Длительность события составила менее одной секунды, тогда как обычно подобные сигналы намного длиннее и имеют характерные особенности — сокращающиеся колебания. Гравитационно-волновые обсерватории в современном исполнении фиксируют слияния компактных объектов большой массы — чёрных дыр или нейтронных звёзд. Два объекта сближаются и с ускорением вращаются вокруг общего центра масс по спирали, пока не сольются в один. Это даёт характерный сигнал в виде волн с растущей частотой колебаний — до тех пор, пока объекты не сольются и процесс волнения (ряби) пространства-времени не прекратится (см. анимацию процесса ниже на видео). Событие GW190521 представляло собой нечто вроде хлопка. Что-то слилось, но процесса сближения массивных объектов зафиксировано не было, хотя результирующий всплеск соответствовал образованию объекта массой в 142 солнечных. Иначе говоря, пропустить гравитационные волны, предшествующие слиянию, было никак нельзя. Наиболее правдоподобный вариант заключается в том, что где-то в пространстве случайно встретились две чёрные дыры, никак ранее гравитационно не связанные. Каждая летела по своим делам, и встреча была непреднамеренной, а оттого краткой. Однако коллектив учёных из Китая предложил смелую гипотезу и, что важно, с цифрами в руках её обосновал. По мнению исследователей, событие GW190521 — это эхо от столкновения двух чёрных дыр в параллельной Вселенной, а зафиксированный нашими обсерваториями гравитационный сигнал — это «звук» схлопнувшейся червоточины, или кротовой норы, как её ещё называют, — дыры в пространстве-времени, соединяющей две Вселенные. Предложенная китайскими учёными модель даёт две вероятности, в которых возможность случайного столкновения двух чёрных дыр в нашей Вселенной выглядит немного предпочтительнее. Однако это всё ещё не исключает просчитанную возможность схлопывания червоточины. Похожее по характеру событие было зафиксировано ещё один раз — GW231123. Оно было не таким коротким, как GW190521, но всё же короче обычного, что характерно для нормального слияния двух чёрных дыр или двух нейтронных звёзд. Тем самым учёные предложили искать в сигналах гравитационно-волновых обсерваторий возможные признаки сигналов из другой Вселенной. Вдруг они на самом деле не от мира сего? Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём

22.09.2025 [11:36],

Владимир Фетисов

Астрономам удалось раскрыть секрет странной звёздной системы, которая ставила их в тупик в течение многих лет. Речь об одной из самых ярких звёзд на нашем небосклоне — Бетельгейзе — и находящейся поблизости молодой звезде-компаньоне. Учёные считают, что уже через несколько лет Бетельгейзе взорвётся настолько яркой сверхновой, что её будет видно невооружённым глазом с поверхности нашей планеты даже днём.

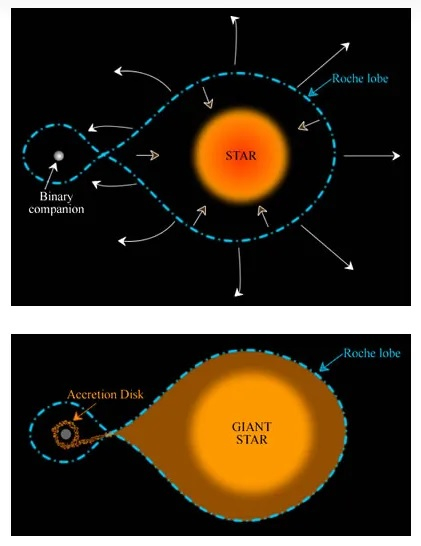

Источник изображения: Robert Lea / Cnva Эта звёздная система состоит из белого карлика и его звезды-компаньона, которые обращаются вокруг друг друга примерно дважды за земные сутки. Система находится на расстоянии 640 световых лет от нашей планеты в созвездии Ориона. Яркая звезда привлекала внимание людей с момента её открытия в 1902 году. Теперь же астрономы из Университета Саутгемптона провели новое исследование, на основе которого было сделано заключение о неминуемой катастрофической судьбе Бетельгейзе, которая взорвётся сверхновой и уничтожит своего спутника. Учёным удалось установить, что звезда буквально «высасывает жизнь» из своего компаньона, превращая накопившуюся материю в пылающую массу. Этот процесс настолько интенсивен, что на поверхности Бетельгейзе, сияющей подобно маяку в ночном небе, происходит термоядерная реакция. Учёные пришли к выводу, что в конечном счёте превращение в белого карлика не станет конечной стадией в её развитии. Действительно, превращение в белого карлика обычно представляет собой финальную стадию развития звёзд с массой, близкой к солнечной. Это происходит, когда у звезды заканчиваются ресурсы для поддержания ядерного синтеза. Наше Солнце закончит свою жизнь в виде постепенно остывающего белого карлика, когда у него закончится водород примерно через 5–6 млрд лет. Одиночные звёзды обычно постепенно затухают. Однако белый карлик, имеющий звезду-компаньона, имеет все шансы получить более впечатляющий и взрывной конец. Это происходит, когда плотная умершая звезда сближается с компаньоном настолько, что благодаря гравитации начинает поглощать его. Поглощаемая материя не может просто присоединяться к карлику из-за его вращения. Вместо этого она образует вокруг звезды вращающееся и уплотнённое облако материи, которое принято называть аккреционным диском.

Источник изображения: Технологический университет Уинберна Материя из этого облака постепенно сбрасывается на поверхность карлика. Это продолжается до тех пор, пока накапливаемая масса не превысит так называемый предел Чандрасекара, который варьируется в диапазоне от 1,38 до 1,44 солнечных масс. Это предельная масса, с которой звезда может существовать в виде белого карлика. После этого звезда взорвётся сверхновой и уничтожит то, что останется к тому моменту от звезды-компаньона. К такому выводу учёные пришли после анализа данных, полученных комплексом Very Large Telescope, в состав которого входят несколько телескопов, расположенных в пустыне Атакама на севере Чили. Исследование показало, что вокруг звёздной системы существует гигантское газовое гало, состоящее из материи, украденной у звезды-компаньона. Его появление стало результатом того, что Бетельгейзе вырабатывает огромное количество энергии, отбирая материю у своего компаньона. Обширное газовое гало охватывает всю систему и указывает на то, что звезда поглощает гораздо больше вещества, чем может обработать. Это также означает, что такая ситуация не продлится долго. Но когда белому карлику придёт конец, пока не ясно. Учёные предполагают, что белый карлик может превратиться в сверхновую уже в ближайшие годы. В этом случае вспышку от взрыва будет видно с поверхности нашей планеты невооружённым глазом. «Когда две звезды наконец столкнутся друг с другом и взорвутся, это будет взрыв сверхновой, настолько яркий, что его будет видно с Земли даже днём», — говорится в исследовании, которое недавно было опубликовано в журнале Monthly Notices Королевского астрономического общества. Странное зелёное свечение межзвёздной кометы 3I/ATLAS озадачило учёных — такого они не ожидали

20.09.2025 [15:21],

Геннадий Детинич

Обнаруженная в начале июля этого года комета 3I/ATLAS стала третьим в истории межзвёздным объектом в нашей системе, что приковало к ней внимание множества учёных. Первые наблюдения позволили примерно определить её состав, который становился всё точнее по мере сближения кометы с Солнцем. И тут возник сюрприз — комета неожиданно стала светиться зеленоватым светом, чего никто не мог ожидать, исходя из уже собранной информации об этом объекте.

7 сентября 2025 года комета 3I/ATLAS стала отчётливо зелёного цвета. Источник изображения: Gerald Rhemann / Michael Jäger (Namibia) О том, что состав кометы 3I/ATLAS не совсем обычный, стало понятно ещё тогда, когда она была на орбите Юпитера. Тогда у кометы стала появляться кома — газовая оболочка, хотя до Солнца и его испаряющих с кометы вещество горячих лучей было ещё довольно далеко. Это указывало на высокое содержание углерода в веществе кометы, но не только его. Благодаря возникновению газовой оболочки и ярко выраженного хвоста стало возможным изучение спектров ядра 3I/ATLAS. Учёные быстро выяснили, что объект имеет повышенное содержание диоксида углерода (CO2), никеля и цианогена. Кроме того, в одной ещё не опубликованной пока работе исследователи показали, что обнаружение цианогена указывает на сильное истощение газовой оболочки кометы молекулами с углеродной цепью, включая C2 и C3. Между тем, за свечение — флуоресценцию — зелёным светом отвечают молекулы C2. Возникла парадоксальная ситуация, когда комета светится, а виновных в этом молекул в её коме не обнаружено. Это может означать, что C2 присутствует, но его ещё предстоит обнаружить. Или же за зелёный цвет кометы отвечает другая молекула. В любом случае это говорит о том, что химический состав 3I/ATLAS всё ещё хранит некоторые секреты, которые предстоит раскрыть. Похожая на Землю экзопланета может быть пригодной для жизни — учёные обозначили контуры сенсации

20.09.2025 [11:38],

Геннадий Детинич

Запланированная до конца года серия наблюдений за экзопланетой TRAPPIST-1 e в 40 световых годах от Земли обещает сенсацию — открытие первого инопланетного мира с условно земной атмосферой. Если это произойдёт, то станет переломным моментом в споре о множественности обитаемых миров во Вселенной — это докажет повсеместную возможность биологической жизни, которая знакома нам по Земле.

Источник изображения: NASA Прорыв стал возможен благодаря космической инфракрасной обсерватории им. Джеймса Уэбба. Его спектральная чувствительность позволяет улавливать сигналы молекул атмосферных газов далёких планет. Открытая в 2016 году телескопом TRAPPIST (Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope) система TRAPPIST-1 оказалась удобной целью для исследования: в ней зафиксировано семь каменистых экзопланет, часть из которых находятся в зоне обитаемости местной звезды — красного карлика. В 2023 году наблюдения за системой TRAPPIST-1 позволили исключить наличие атмосферы у самой близкой к солнцу планеты — TRAPPIST-1 b, но три оставшиеся в зоне обитания планеты — c, d и e — всё ещё могут быть с атмосферами. Причём планета TRAPPIST-1 e считается наиболее перспективным кандидатом на роль мира с «земной» атмосферой. Наличие атмосферы, как нетрудно догадаться, гарантирует сохранность воды на поверхности планеты. В противном случае она испарилась бы в космос, как это, например, произошло на Марсе. Одно из исследований, кстати, исключило вероятность марсианской или венерианской атмосферы на TRAPPIST-1 e, что обнадёживает. Наблюдение за TRAPPIST-1 e облегчает то, что планета совершает один оборот вокруг своей звезды за 6 суток. Она обнаружена транзитным методом, и её проход по лику своего солнца буквально высвечивает химический состав газов в атмосфере TRAPPIST-1 e. Учёным не нужно ждать месяцы и годы следующего прохода — 15 запланированных наблюдений завершатся за считаные месяцы. Уже есть признаки, что TRAPPIST-1 e и другие планеты в зоне обитаемости потеряли свою первичную водородную атмосферу. Земля её тоже потеряла в своё время, но потом процессы на ней воссоздали вторичную, богатую азотом атмосферу, пригодную для развития биологической жизни. Поэтому появилась посвящённая TRAPPIST-1 e свежая работа, в которой рассмотрены механизмы появления на экзопланете вторичной «земной» атмосферы. Подавляющее большинство звёзд во Вселенной — это красные карлики, за которыми следуют жёлтые карлики, типичным представителем которых является наше Солнце. Если учёные гарантированно обнаружат земную атмосферу вокруг TRAPPIST-1 e, то это будет означать, что такое же может произойти в любом уголке Вселенной. Это значит, что условия для жизни есть буквально везде. В дальнейшем работа будет расширенна до поиска земных атмосфер на экзопланетах у жёлтых карликов. Водных миров не существует — глобальный океан является ненаучной фантастикой, доказали учёные

19.09.2025 [14:14],

Геннадий Детинич

Сенсационное первое железобетонное доказательство существования жизни на экзопланетах, представленное в апреле этого года британскими учёными, привело к обратному результату. На основе этой работы учёные из Швейцарии показали, что проблема поиска инопланетной жизни ещё острее — они буквально отменили существование так называемых водных миров с глобальным океаном. И с этим теперь придётся жить.

Источник изображения: ESA Вкратце напомним, что учёные с факультета астрономии Кембриджского университета (University of Cambridge) утверждали, что обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b, расположенной на удалении 124 световых лет от Земли, две молекулы, возникновение которых однозначно указывает на метаболизм планктона и бактерий. Планета K2-18b больше Земли в 2,5 раза, но меньше Нептуна. Она считается суперземлёй или субнептуном. По ряду признаков исследователи предположили, что планета покрыта глобальным океаном с незамерзающей водой — благо, она находится в обитаемой зоне своей звезды, а это просто инкубатор для биологической жизни. Вскоре это исследование подверглось серьёзной критике. Учёные из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) совместно с коллегами из Института астрономии Общества Макса Планка в Гейдельберге (Max Planck Institute for Astronomy in Heidelberg) и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (University of California) пошли ещё дальше и подвергли сомнению саму идею существования водных миров на экзопланетах. По мнению исследователей, до сих пор никто не анализировал связь между недрами экзопланет и их атмосферой в процессе геологической эволюции. Очевидно, что между атмосферными газами и недрами идёт интенсивный обмен с множеством химических реакций. Прояснение этой связи и химического баланса в реакциях может дать ответ на вопрос, сколько воды способно сохраниться на поверхности экзопланеты к моменту вероятного зарождения жизни на ней. Учёные впервые совместили два процесса моделирования: эволюции планет и химических процессов, происходящих между газами в атмосфере и металлами и силикатами в магме. Исследователи рассчитали состояние химического равновесия 26 различных компонентов для 248 модельных планет. Компьютерное моделирование показало, что химические процессы разрушают большинство молекул воды H₂O. Водород (H) и кислород (O) присоединяются к соединениям металлов — и те в основном исчезают в ядре планеты. «В нашем исследовании мы изучали, как химические взаимодействия между океанами магмы и атмосферами влияют на содержание воды на молодых экзопланетах, расположенных ниже линии Нептуна», — поясняют авторы. Несмотря на то, что точность таких расчётов имеет определённые ограничения, исследователи убеждены в достоверности полученных результатов. «Мы сосредоточились на основных тенденциях и с помощью моделирования ясно увидели, что на планетах воды гораздо меньше, чем считалось изначально, — объясняют они. — Вода, которая фактически остаётся на поверхности в виде H₂O, составляет максимум несколько процентов». «В текущем исследовании мы проанализировали, сколько воды в общей сложности содержится в этих субнептунах, — добавляют авторы. — Согласно расчётам, не существует далёких миров с массивными слоями воды, где она составляет около 50 % массы планеты, как считалось ранее. Таким образом, миры с 10–90 % воды крайне маловероятны». Земля в моделях учёных подтверждает их выводы об объёме воды на поверхности. Возможно, это всё, на что можно рассчитывать в будущих открытиях. Водных миров в указанном диапазоне масс экзопланет, по-видимому, не существует, что делает поиск внеземной жизни ещё более сложной задачей: засечь глобальный океан с расстояния в сотни и тысячи световых лет намного проще, чем отдельное море или озеро. Hayabusa2 может не суметь взять пробы с астероида 1998 KY26: учёные обсчитались с размерами тела

18.09.2025 [15:28],

Геннадий Детинич

Знаменитый японский зонд Hayabusa2 в прошлом успешно совершил забор и доставку на Землю грунта с астероида Рюгу, после чего отправился с той же целью к астероиду 1998 KY26. Новый объект для исследований должен быть гораздо меньше предыдущего — 30 метров в поперечнике против 900 у Рюгу, однако целевой астероид оказался ещё меньше, что подтвердили новые наблюдения за ним. И это кратно усложняет миссию Hayabusa2 вплоть до полного её срыва.

Художественное представление встречи зонда «Хаябуса-2» и астероида 1998 KY26. Источник изображения: ESO В ходе своей первоначальной миссии в 2018 году зонд «Хаябуса-2» исследовал астероид 162173 Рюгу диаметром 900 метров, а образцы астероида были доставлены на Землю в 2020 году. С оставшимся топливом космический корабль был отправлен с продлённой до 2031 года миссией для встречи с астероидом 1998 KY26 с целью узнать больше о самых маленьких астероидах. Это будет первый случай, когда космическая миссия будет работать с крошечным астероидом — во всех предыдущих случаях зонды посещали астероиды диаметром в сотни или даже тысячи метров. Но учёные даже не предполагали, что новая цель окажется ещё меньше и с ещё большей скоростью вращения. Свежие наблюдения за объектом, в том числе с помощью «Очень большого телескопа Европейской Южной обсерватории» (VLT ESO), обнаружили, что целевой астероид почти в три раза меньше ожидаемого и быстрее совершает обороты вокруг своей оси. Зонду будет очень сложно коснуться его поверхности, чтобы получить образцы грунта. «Мы обнаружили, что в реальности объект полностью отличается от того, как он описывался ранее, — поясняют астрономы. — Новые наблюдения в сочетании с предыдущими радиоданными показали, что астероид имеет всего 11 метров в ширину, что означает, что он может легко поместиться внутри купола телескопа VLT, используемого для наблюдения за ним». Также он вращается примерно в два раза быстрее, чем считалось ранее: один день на этом астероиде длится всего пять минут. Предыдущие данные указывали, что астероид имел около 30 метров в диаметре и совершал оборот примерно за 10 минут. «Меньший размер и более быстрое вращение, измеренные сейчас, сделают визит Hayabusa2 еще более интересным, но и еще более сложным», — заключают исследователи. Это связано с тем, что маневр приземления, при котором космический корабль как бы «целует» астероид, будет выполнить сложнее, чем ожидалось. Но есть и хорошие новости. На примере 1998 KY26 астрономы отработали методику обнаружения малых астероидов, подобных тому, который внезапно посетил небо над Челябинском в 2013 году. Это может дать Земле фору для защиты от подобных небесных тел. Ко всему прочему факт посещения космическим кораблём маленького астероида, сравнимого по размерам с самим аппаратом — весьма нетривиальное событие и оно войдёт в историю космонавтики. Сегодня утром недалеко от Земли пролетит огромный астероид 2025 FA22, и за ним можно понаблюдать онлайн

17.09.2025 [20:59],

Геннадий Детинич

Ещё в марте 2025 года Европейское космическое агентство (ESA) засекло потенциально опасный для Земли астероид, получивший индекс 2025 FA22. По первым наблюдениям он мог опасно сблизиться с нашей планетой в 2089 году. Дальнейшее отслеживание позволило вычеркнуть 2025 FA22 из списка опасных для Земли астероидов, но его сближение с планетой можно использовать как тренировку служб планетарной обороны, что произойдёт буквально завтра.

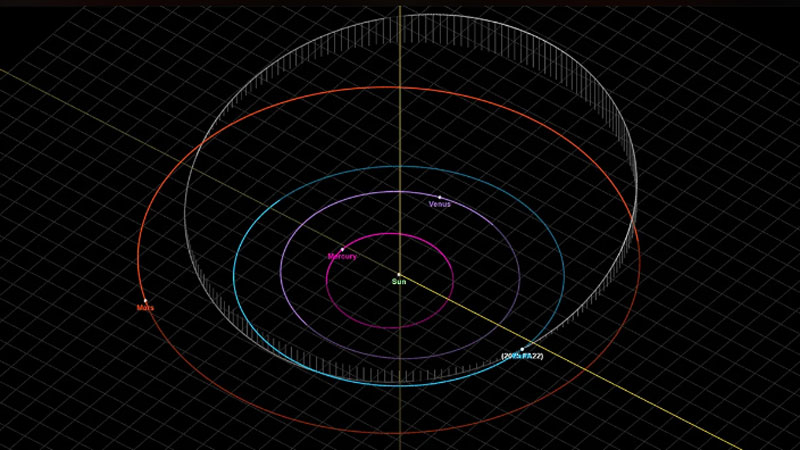

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews Астероид 2025 FA22 безопасно пролетит мимо Земли в четверг 18 сентября в 10:41 по московскому времени. Объект пройдёт мимо нашей планеты на расстоянии примерно в два раза большем, чем Луна отстоит от Земли. Это тело размерами от 130 до 290 метров в поперечнике. Сближение с Землёй позволит больше узнать о нём. Для этого ESA организовало кампанию по наблюдению за 2025 FA22, которая продлится до октября этого года.

Инфографика объекта 2025 FA22. Источник изображения: ESA Всесторонние наблюдения за 2025 FA22 помогут узнать его состав, точные размеры и характеристику поверхности — это те параметры, которые понадобились бы для расчётов по отражению астероидной опасности для Земли. Сегодня это возможность оценить астероид без угрозы для нашей планеты, поэтому сближение объекта с Землёй представляется удобным способом отреагировать на «учебную тревогу» и проверить работу соответствующих служб.

Орбита астероида 2025 FA22. Источник изображения: NASA Трансляцию приближения астероида 2025 FA22 будет вести служба Virtual Telescope. Ниже размещена ссылка на видео. Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация

17.09.2025 [10:51],

Геннадий Детинич

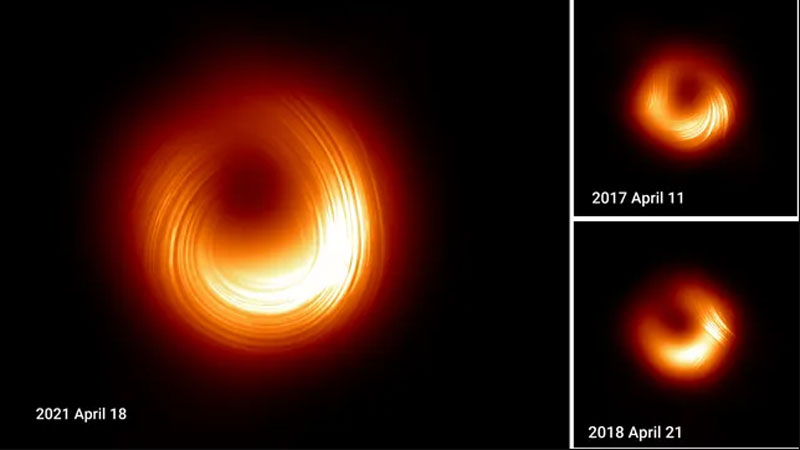

В августовском номере Astronomy & Astrophysics коллаборация «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT) поделилась свежими снимками сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики M87. Учёные поражены — новые изображения выдают совершенно неожиданное поведение чёрной дыры. Поляризация магнитных полей плазменного диска вокруг объекта всего за четыре года изменилась на строго противоположную, о чём не сказано ни в одном учебнике.

Источник изображения: EHT «Тот факт, что направление поляризации изменилось с 2017 по 2021 год, был совершенно неожиданным, — заявил член команды EHT Джонхо Пак (Jongho Park), исследователь из Университета Кёнхи в Южной Корее. — Это ставит под сомнение наши модели и показывает, что мы ещё многого не понимаем [о процессах] вблизи горизонта событий». Определение поляризации магнитных полей плазмы даёт возможность понять её динамику и, следовательно, открывает путь к изучению физики вблизи горизонта событий чёрной дыры и её самой. Движение раскалённой плазмы (ионизированных атомов вещества, разогреваемых трением и гравитацией) вокруг чёрной дыры создаёт излучение, в том числе, в радиодиапазоне. Этому сопутствует распространение магнитных полей. О направлении магнитных полей можно судить по поляризации сигналов. Теория предполагает, что магнитное поле вокруг чёрной дыры относительно стабильное или, по крайней мере, ведёт себя хорошо предсказуемым образом. Наблюдение за сверхмассивной чёрной дырой в центре M87 показало обратное: движение плазмы быстро замерло и обратилось вспять, что повлекло изменение поведения магнитного поля объекта всего за четыре года. В то же время следует напомнить, что Телескоп горизонта событий не делает прямых изображений чёрной дыры. Более того, сам телескоп — это 25 разбросанных по всей Земле радиотелескопов. Постепенно к ним добавляются новые инструменты (для получения финального снимка в 2021 году были добавлены ещё две установки: телескоп Kitt Peak в Аризоне и NOEMA (Northern Extended Millimeter Array) во Франции). Новые телескопы в сети и модернизация старых позволяют получать всё лучшие изображения чёрных дыр, повышая их чёткость и детализацию. Каждый из радиотелескопов в сети EHT может вести самостоятельные наблюдения, данные которых потом относительно просто синхронизируются с остальными. Сведённые вместе, они представляют результат работы виртуального телескопа размером с Землю. Жаль, что для оптики это пока не работает. С этим могут помочь, похоже, только квантовые компьютеры. Но это будет уже другая история. Дефицит HDD грядёт откуда не ждали — крупнейший в мире телескоп будет генерировать 600 Пбайт данных в год

16.09.2025 [21:41],

Геннадий Детинич

Новости последних двух лет пестрят сообщениями о новых ЦОД, которые создаются исключительно для задач ИИ. На этом фоне те же астрономы выглядят сиротами, хотя новейшие инструменты для наблюдения за Вселенной также производят неимоверные объёмы данных. Один только новый радиотелескоп Square Kilometer Array (SKA) с массивами антенн в ЮАР и Австралии ежегодно будет генерировать до 600 Пбайт данных, которые необходимо будет не только куда-то сохранить, но и доставить во все уголки мира.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews Первичная обработка данных с массивов антенн будет происходить в дата-центрах непосредственно у радиотелескопов: от поля антенн для средних частот — в ЮАР, а от поля антенн для низких частот — в Австралии. Затем данные будут передаваться на местные суперкомпьютеры для калибровки и подготовки научных данных, с которыми уже можно работать без специальных знаний. После этого будет осуществляться операция «данные — учёным», в процессе которой одинаковые массивы будут переданы в региональные ЦОД, чтобы трафик не забивал все каналы коммуникации. Поток данных от SKA будет одним из самых больших в истории и достигнет 600 Пбайт в год и даже выше, когда инструмент будет введён в полную эксплуатацию к 2029 году. Чтобы загрузить такой объём данных по «типичному интернет-каналу» со скоростью 100 Мбайт/с, потребуется 200 лет. Для доступности собранной телескопом SKA информации большинство стран-участниц проекта создадут до 20 или больше выделенных региональных дата-центров SKA Regional Centres (SRC). На днях стало известно, что Северная и Южная Америки получат один-единственный SRC, который будет располагаться в Канаде. Современным астрономам не нужно сидеть всю ночь напролёт на открытом воздухе у телескопов. Вся информация будет доставляться прямо на рабочий компьютер в любую точку мира в удобное время дня и ночи. Обратная сторона этого комфорта — значительно выросшие расходы на хранение и обработку данных. И эти расходы продолжат расти. Постепенно в работу вводятся новые инструменты, такие как обсерватория имени Веры К. Рубин с самой большой цифровой камерой размером 3 × 1,65 м на 3,2-гигапикселя, которая каждый год будет создавать до 16 Пбайт сырых данных (до 7 Пбайт после обработки), космический телескоп Nancy Grace Roman Space Telescope, запланированный к запуску в 2027 году с объёмом годовых данных до 5 Пбайт и другие инструменты. Всё это потребует вычислительных ресурсов, которые учёные вынуждены вырывать у модного искусственного интеллекта с сомнительной полезностью, но невероятными амбициями. В блистающих останках умирающей звезды «Джеймс Уэбб» увидел, как могла зарождаться Земля

30.08.2025 [20:52],

Геннадий Детинич

В Туманности Бабочка (NGC 6302), расположенной примерно в 3400 световых годах от Земли в созвездии Скорпиона, астрономы обнаружили убедительные доказательства кристаллизации пыли при её охлаждении из горячего газа. Так могла зарождаться Земля, когда миллиарды лет назад в нашей области пространства начало остывать выброшенное из бывшей звезды вещество.

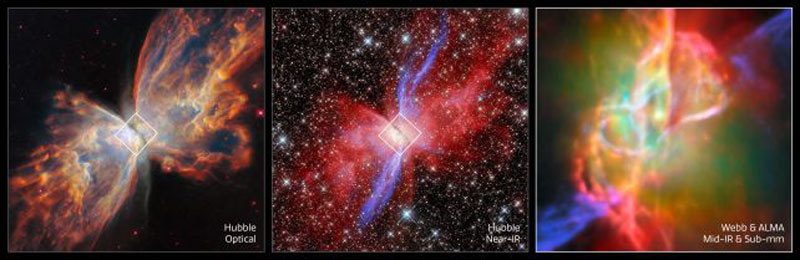

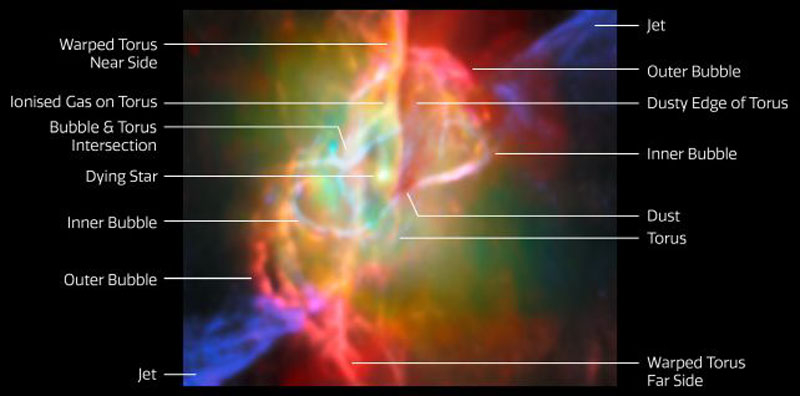

Белый карлик в центре Туманности Бабочка (данные в радиодиапазоне). Источник изображения: NASA Мы не можем отмотать время вспять, чтобы увидеть весь путь эволюции нашей планеты — от межзвёздного газа и пыли до протопланеты и сформированной планеты. Но на примере далёких явлений и множества звёздных систем на разных стадиях развития можно составить представление об эволюции Земли. Наблюдение за Туманностью Бабочка — остатками умирающей звезды — даёт хорошее понимание процесса перехода от газа к пыли и кристаллической форме материи, из которых позже образуются новые звёзды и планеты. «Джеймс Уэбб» с его чувствительностью в инфракрасном диапазоне, позволяющей видеть сквозь облака пыли и газа, смог получить изображения внутренних структур Туманности Бабочка, сформировавшихся с течением времени вокруг белого карлика — ядра бывшей звезды, сбросившей внешнюю оболочку. Наблюдения в оптическом и инфракрасном диапазоне были дополнены наблюдениями в радиодиапазоне с помощью антенной решётки ALMA. Радиотелескоп помог определить спектры вещества в облаках пыли вокруг ядра бывшей звезды.

Туманность Бабочка (NGC 6302) «Мы смогли увидеть как холодные драгоценные камни, сформировавшиеся в спокойных, стабильных зонах, так и пылающую пыль, образовавшуюся в неспокойных, быстро движущихся частях космоса — и всё это в рамках одного объекта. Это открытие — большой шаг вперёд в понимании того, как формируются основные материалы планет», — в поэтических выражениях поделились открытием учёные. Космическая пыль — это именно то, на что это похоже: пыль, которая дрейфует в пространстве между звёздами. Считается, что она образуется в основном во внешних слоях умирающих звёзд и становится источником материала в туманностях, который затем поглощается формирующимися звёздами и вращающимися вокруг них планетами.

Оптический, инфракрасный и радиодиапазон («Уэбб» и ALMA) Вокруг центрального белого карлика в Туманности Бабочка, который горит чрезвычайно ярко из-за остаточного тепла, выделяемого при его гибели, вращается толстый пылевой тор. Исследователи обнаружили, что тор из пыли содержит одновременно аморфные частицы, такие как сажа, и красивые аккуратные кристаллические структуры. Кристаллы довольно крупные для пыли — размером в микрон, а значит, они находились там и росли какое-то время. Состав пыли также интересен: она содержит кристаллы силикатных минералов — форстерита, энстатита и кварца. По внешней стороне пылевого облака наблюдается чёткая градация атомов и молекул. Ионы, для образования которых требуется больше энергии, находятся ближе к центру туманности, а ионы, для образования которых требуется меньше энергии, концентрируются дальше от центра. Среди других особенностей, выявленных в данных «Уэбба», — большие потоки железа и никеля, уходящие от звезды в противоположных направлениях, а также довольно значительная концентрация полициклических ароматических углеводородов, или ПАУ. Это особенно интересно.

Подробный состав Туманности Бабочка ПАУ представляют собой углеродсодержащие молекулы, состоящие из колец атомов углерода, которые в большом количестве дрейфуют в космосе. Поэтому они широко используются в теориях о происхождении жизни на основе углерода. Обнаружение их в сердце богатой кислородом Туманности Бабочка даёт нам новые подсказки о том, как могли образоваться строительные блоки жизни, а именно: когда мощные ветры от звезды врезаются в окружающий её материал. В целом наблюдение за туманностью NGC 6302 — это удачное представление о процессах эволюции звёзд, планет и галактик в целом. Солнечную вспышку экстремального класса впервые сфотографировали в беспрецедентном разрешении

29.08.2025 [11:22],

Геннадий Детинич

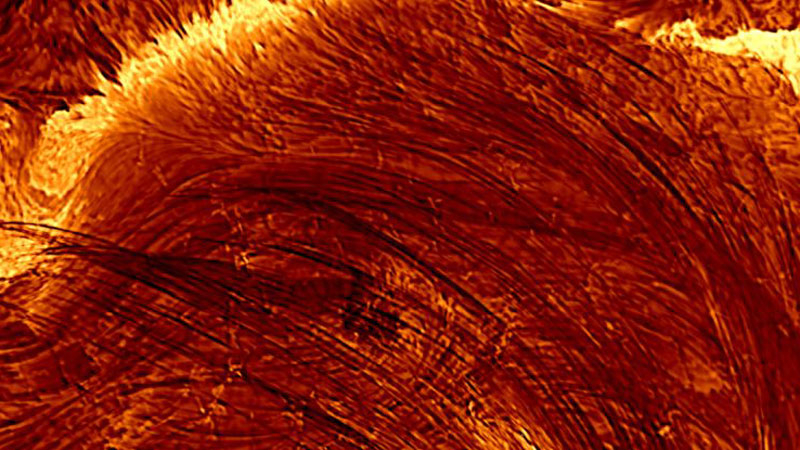

Самый мощный на Земле солнечный телескоп «Иноуэ» (DKIST) впервые удачно сфотографировал солнечную вспышку экстремального класса — самого мощного из существующих. Беспрецедентное разрешение инструмента — 20–24 км на пиксель — позволило впервые в деталях, вплоть до отдельных корональных петель, увидеть вспышку в динамике. «Наконец-то мы видим Солнце в тех масштабах, в которых оно существует», — празднуют научную победу учёные.

Источник изображения: NSF/NSO/AURA Это событие зафиксировано 8 августа 2024 года самым большим в мире наземным солнечным телескопом им. Дэниела Иноуэ (Daniel K. Inouye Solar Telescope, DKIST). Инструмент начал научную работу в феврале 2022 года и уже получил самые детализированные снимки нашей звезды. Интенсивность вспышки 8 августа составила X1.3. Её размеры достигали четырёх диаметров Земли, и всю эту мощь учёные впервые увидели в новых подробностях. В частности, удалось рассмотреть тончайшие структуры вспышки, включая корональные петли шириной всего 21–48 км, что ведёт к новому пониманию механизмов солнечных извержений. Эти наблюдения стали важным шагом в изучении экстремальных солнечных явлений, которые могут влиять на радиосвязь и высокотехнологичную инфраструктуру на Земле. Корональные петли, представляющие собой нити плазмы, изгибающиеся вдоль линий магнитного поля Солнца, играют ключевую роль в возникновении вспышек. Ранее телескопы могли различать лишь пучки таких петель, но «Иноуэ» впервые позволил наблюдать их по отдельности. Это дало учёным возможность изучить формы, эволюцию и масштабы магнитного пересоединения — процесса, который запускает солнечные вспышки. Такие наблюдения, без сомнения, открывают новые горизонты для понимания физики солнечных явлений. Вселенная подарила учёным ярчайший быстрый радиовсплеск в соседней галактике

23.08.2025 [19:13],

Геннадий Детинич

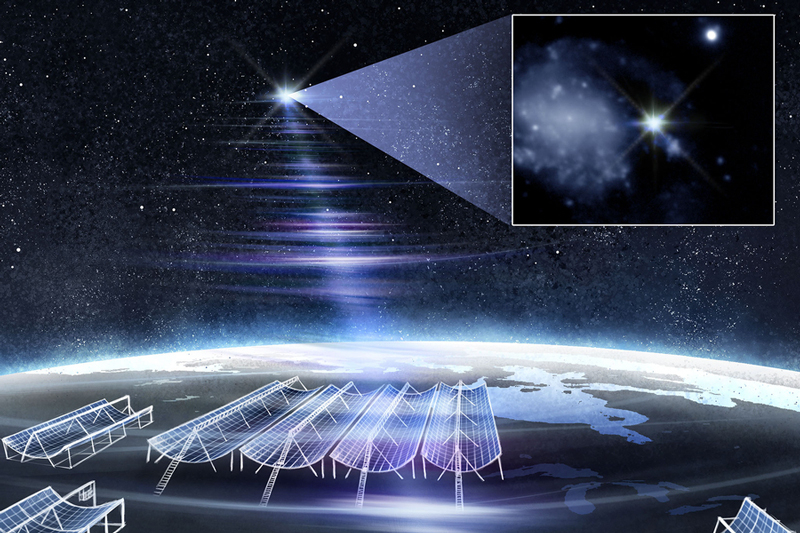

Астрономы зафиксировали самый яркий быстрый радиовсплеск (FRB) за всю историю наблюдений — FRB 20250316A. Он возник относительно близко по космическим меркам — в 130 млн световых лет от Земли. За рекордную яркость событие получило неофициальное прозвище RBFLOAT («самое яркое в истории наблюдений»). Но важнее всего то, что впервые удалось локализовать область пространства, где он возник.

Источник изображения: MIT Быстрые радиовсплески — это колоссальные выбросы энергии в радиодиапазоне длительностью всего несколько миллисекунд. Впервые они были открыты в 2007 году. Точная природа FRB до сих пор остаётся загадкой, хотя предполагается, что источниками могут быть магнетары — нейтронные звёзды с экстремально сильными магнитными полями. Обычно FRB фиксируются на больших расстояниях и не повторяются, из-за чего астрономы не могут определить их источники. FRB 20250316A стал редким исключением — его удалось привязать к конкретной области в определённой галактике. Определить местоположение события помогла модернизированная система канадских радиотелескопов CHIME. Первоначально массив антенн создавался для картирования водорода во Вселенной, но недавно его дополнили тремя выносными антеннами в разных частях Северной Америки. Благодаря этому CHIME получил возможность определять координаты быстрых радиовсплесков с высокой точностью. 16 марта 2025 года система зарегистрировала мощнейший импульс радиоизлучения. Триангуляция показала, что его источник находится в спиральной галактике NGC 4141 в созвездии Большой Медведицы, на расстоянии около 130 млн световых лет. Это один из самых близких и ярких быстрых радиовсплесков из когда-либо наблюдавшихся. Впервые удалось увидеть область, из которой исходил сигнал, что даёт ключ к разгадке природы подобных явлений. Анализ показал, что радиовсплеск пришёл с периферии галактики, из-за области активного звездообразования. Это позволило предположить, что его источником стал «возрастной» магнетар, а не молодая звезда. Теперь у учёных есть уникальная возможность изучить место возникновения FRB и строить более обоснованные гипотезы о механизмах их появления. |