|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Пользователи Apple Vision Pro пожаловались на синяки под глазами, боли в шее и головные боли

10.04.2024 [06:05],

Дмитрий Федоров

Некоторые пользователи гарнитуры Apple Vision Pro первого поколения столкнулись с проблемами со здоровьем: от головных болей и болей в шее до тёмных кругов под глазами. По всей видимости, это вызвано давлением устройства на область лица. Apple советует регулярные перерывы в использовании гарнитуры, однако жалобы продолжают поступать.

Источник изображения: Mohamed_hassan / Pixabay Эмили Олман (Emily Olman), занимающая должность директора по маркетингу в Hopscotch Interactive, поделилась своим неприятным опытом первого знакомства с Apple Vision Pro. После первого использования гарнитуры она обнаружила два «супертёмных синяка под глазами», предположительно вызванных давлением устройства на область скул и щёк. Проблемы не обошли стороной и Иена Бикрафта (Ian Beacraft), главу консалтинговой компании Signal, который рассказал, что после использования гарнитуры у него появились боли в основании черепа и верхней части спины. Эти симптомы указывают на возможное напряжение, вызванное неестественной позицией головы во время работы с устройством. Среди сообщества пользователей Reddit также копятся жалобы на гарнитуру Apple, касающиеся постоянных головных болей, напряжения в глазах и дискомфорта, вызванного весом устройства. В то время как некоторым пользователям удалось решить проблему, используя модифицированные ремешки и аксессуары сторонних производителей, другие вовсе не испытывают проблем с гарнитурой и стандартными вариантами ремешков. В ответ на жалобы Apple ограничилась общими рекомендациями, изложенными в руководстве пользователя. Компания настаивает на необходимости делать перерывы каждые 20–30 минут во время периода адаптации к устройству и прекращать его использование при появлении признаков недомогания. Apple не рекомендует продолжать пользоваться устройством людям, испытывающим напряжение глаз, головную боль или болевые ощущения. Магнитный компас смартфона научили точно измерять уровень сахара в крови и не только

04.04.2024 [14:50],

Геннадий Детинич

Учёные из Национального института стандартов и технологий (NIST) Министерства торговли США придумали простую насадку для смартфона, которая превратит его в прибор для измерения уровня глюкозы в крови или кислотности жидкостей с лабораторной точностью. Копеечная приставка сможет заменить инструменты для молекулярного анализа стоимостью тысячи долларов США. Для неё подойдёт любой смартфон с магнитным компасом, а кровь не придётся извлекать из пальца.

Источник изображения: NIST В основе приставки лежат разработанные исследователями тест-полоски из биогидрогеля с вкраплением намагниченных наночастиц. Две полоски закладываются в насадку, а сверху устанавливается капсула с образцом жидкости. В зависимости от конкретного значения pH жидкости или от уровня глюкозы в биологической жидкости пациента верхняя полоска растягивается или сжимается. Намагниченные области также сдвигаются друг относительно друга и это смещение фиксирует встроенный в смартфон обычный магнитный датчик (компас). На примере смартфона Motorola Moto E образца 2020 года учёные показали, что точность измерения составляет несколько миллионных долей моля. Подобной точности достаточно, например, чтобы уровень глюкозы в крови людей измеряли не по пробе крови, навсегда устраняя эту неприятную процедуру, а по уровню глюкозы в слюне пациента. Также прибор способен делать множество других анализов от медицинских до природоохранных и химических. Чтобы разработка могла воплотиться в коммерческом продукте, учёным придётся ещё поработать над ней. В частности, остаётся разработка массового производства гидрогелевых тест-полосок, а также поиск способов создавать их стабильными и пригодными к использованию в течение длительного времени при хранении. Как крупинка соли: беспроводная сеть из встроенных в тело человека датчиков проследит за здоровьем

19.03.2024 [21:09],

Геннадий Детинич

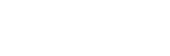

Пандемия COVID-19 породила конспирологические теории о чипировании граждан. Со временем население действительно понемногу обзаведётся чипами, но чипирование будет происходить не так и не для того. Прежде всего, встроенные микросхемы получат люди с серьёзными проблемами со здоровьем. И даже здоровым понадобятся чипы для слежения за своим состоянием. Это будут сети из сотен встроенных в тело датчиков и шаг к этому сделан.

Источник изображения: Brown University Учёные разрабатывают концепцию сети из крошечных беспроводных датчиков, которым не требуется автономное питание. Питание передаётся на них беспроводным способом, а малые размеры означают крайне небольшую потребность в питании. Изюминка разработки в том, что датчики работают не в постоянном режиме, а подобно нейронам в головном мозге человека. Фактически из них создаётся что-то типа нервной ткани, только беспроводной. Датчик срабатывает только в том случае, если по сети пройдёт сигнал — если появляется необходимость передачи сигнала. В таком режиме система может работать условно бесконечно долго, потребляя минимум энергии. В то же время она будет отслеживать состояние органов и систем человека в режиме реального времени, например, отслеживая заданные биомаркеры в слюне, поте или крови человека. «Мы имитируем эту структуру [нервной ткани головного мозга] в нашем подходе к беспроводной связи. Датчики не будут отправлять данные постоянно, они будут просто отправлять соответствующие данные по мере необходимости в виде коротких электрических разрядов, и они смогут делать это независимо от других датчиков и без координации с центральным приёмником. Благодаря этому нам удалось бы сэкономить много энергии и избежать переполнения нашего центрального приёмника менее значимыми данными», — пояснили авторы разработки, учёные из Университета Брауна, США. Эта работа основана на предыдущих исследованиях, проведенных в университете, в которых был представлен новый вид системы нейронного интерфейса, использующей скоординированную сеть крошечных беспроводных датчиков для регистрации и стимуляции мозговой активности. Датчики не обязательно будут использоваться как самостоятельные единицы. На первых порах, очевидно, они будут встраиваться в различные имплантаты. Однако по мере развития миниатюризации подобные датчики будут расширять функциональность и возможности. Здоровье человека — это, прежде всего, предупреждение заболеваний, а не их лечение. Датчики вполне справятся с выявлением проблем на ранних стадиях. Созданное с помощью ИИ лекарство впервые начали испытывать на людях — оно поможет от смертельного заболевания лёгких

13.03.2024 [15:43],

Геннадий Детинич

Гонконгская компания Insilico Medicine сообщила, что разработанный с её помощью препарат для лечения идиопатического лёгочного фиброза (ИЛФ) стал первым в мире созданным с помощью искусственного интеллекта лекарством, разрешённым для клинических испытаний. Препарат проходит проверку на 60 пациентах в клиниках США и Китая. На его разработку ушло всего 18 месяцев, тогда как обычно такая работа требует многих лет работ.

Источник изображения: Insilico Medicine Болезнь ИЛФ буквально забирает жизни возрастных пациентов, а её природа до сих пор неизвестна. В случае развития заболевания пациенты сталкиваются с лёгочной недостаточностью и умирают. Компания Insilico Medicine, созданная в 2012 году в Гонконге учёным-предпринимателем Александром Александровичем Жаворонковым, с самого начала стала практиковать использование генеративных моделей искусственного интеллекта для синтеза молекул по заданным критериям. На днях в журнале Nature Biotechnology вышла статья Жаворонкова, в которой он сообщил буквально следующее: «Эта работа [поиск мишени и её ингибитора] была завершена примерно за 18 месяцев от обнаружения мишени до доклинического выдвижения кандидата и демонстрирует возможности нашей генеративной системы поиска лекарств, управляемой искусственным интеллектом». Для начала исследователи на собственной ИИ-платформе обучили алгоритм идентифицировать мишени, ответственные за деструктивные процессы в лёгких. Для этого использовались общедоступные данные и публикации о фиброзе. Это заболевание приводит к утолщению или рубцеванию тканей, что может снизить эластичность органов и лёгких в частности. Фиброз тесно связан с процессом старения, в результате которого возникает хроническое воспаление, приводящее часто к смертельному исходу. С помощью предиктивной аналитики был выявлен белок TNIK, который стал главной антифибротической мишенью. Затем исследователи использовали генеративный химический алгоритм для создания около 80 кандидатов-молекул. Среди них был найден оптимальный ингибитор, получивший название INS018_055. Это лекарство допущено для клинических испытаний «второй» фазы изучения всех новых препаратов. В клиниках США и Китая препарат и его фармакологические свойства проверяются на 60 пациентах. Разработка новых лекарств с помощью искусственного интеллекта может быть значительно ускорена на начальных этапах проведения исследовательских работ. Но на этапе клинического испытания работы ускорить нельзя. Пройдёт немало времени, прежде чем даже созданные ИИ лекарства окажутся доступными для повсеместного применения. Датчик для Большого адронного коллайдера поможет удалять опухоли головного мозга

08.03.2024 [15:54],

Геннадий Детинич

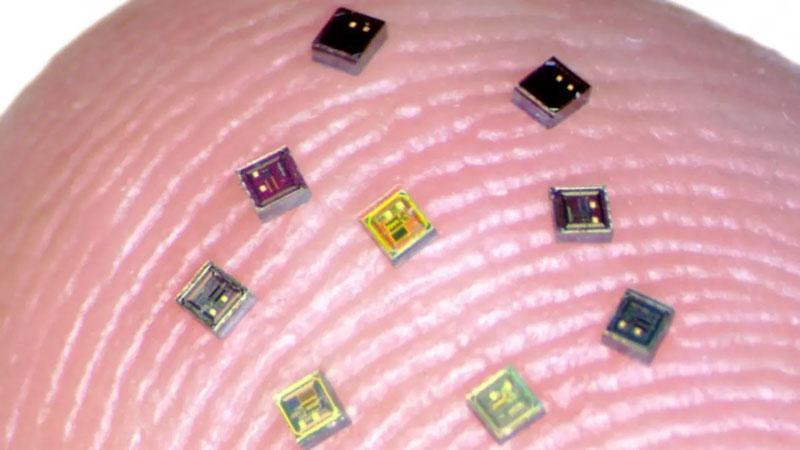

От большой науки редко ждут немедленного практического результата, но исключения бывают. Свежим примером стало использование датчика для регистрации столкновений частиц на БАК для картирования тканей головного мозга при работе с опухолями. Датчик помогает определять контуры опухоли и даёт возможность уничтожить её с минимальным вредом для пациента.

Источник изображения: CERN В обычных условиях для облучения опухоли электронным пучком карта тканей создаётся с помощью предоперационной компьютерной томографии. К моменту операции ткани могут сдвинуться, и работа с опухолью может быть неточной. Разрушение электронным пучком здоровых тканей мозга ни к чему хорошему не приведёт. Пациент может потерять фрагменты памяти, элементы сенсорики и моторики. Чтобы чётко определять края злокачественной ткани, чешская компания ADVACAM использовала созданный для экспериментов с элементарными частицами датчик Timepix компании Medipix Collaborations. Датчик фиксирует вторичное излучение в виде рассеивания электронного пучка на живых тканях и опухоли. Если картина меняется — в поле действия пучка попадает здоровая ткань — работа пучком по опухоли прекращается. Сейчас это просто остановка процедуры для проведения новой томографии.  В будущем разработчики обещают создать установку для автоматического управления проектором в ходе операции, что упростит и ускорит процедуру удаления опухоли, а также снизит опасность повреждения здоровых тканей. Созданный для задач CERN прибор принесёт фактически немедленную пользу, на которую при его разработке даже не рассчитывали. Учёные придумали, как встраивать фотоэлементы в глаза — это поможет вернуть людям зрение

07.03.2024 [13:12],

Геннадий Детинич

Потеря зрения — это личная катастрофа, которая сегодня практически не решается. Связано это с хрупкостью глаз, к которым не очень-то подступишься. Стимуляция зрительных нервов требует питания, которое в глазное яблоко так просто не заведёшь. Учёные из Австралии предложили решить проблему с помощью интеграции в глаз фотоэлементов. Они одновременно станут датчиками изображения и источником питания для передачи импульса в мозг.

Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews Работы по интеграции в глазное яблоко кремниевых фотодатчиков уже велись. Например, этим занималась группа профессора Дэниела Паланкера (Daniel Palanker) в Стэнфорде. Это исследование послужило отправной точкой для работы австралийских учёных из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW). Учёные из США использовали в своих исследованиях кремниевые фотоэлементы, в которых для создания импульса нужного напряжения необходимо было соединять вместе по три пикселя, что снижало разрешение. Удо Ремер (Udo Römer) из UNSW предложил заменить малочувствительный кремний на фотоэлементы из германия или арсенида галлия. Также учёные из Австралии решили создавать прототип глазного нейроимплантата на базе многослойных фотоячеек. Это позволит сохранить достаточно высокое разрешение и выработать достаточное для стимуляции глазного нерва напряжение за счёт улавливания более широкого спектра солнечного света. Такие тандемные солнечные ячейки не являются чем-то новым и хорошо исследованы в других работах. Созданный в UNSW прототип глаза-фотоэлемента имеет площадь 1 см2. Он показал хороший результат. После доработки фотодатчиков и экспериментах на животных размеры глазного фотонейроимплантата будут уменьшены до 2 мм2 с пикселями до 50 мкм. Сопряжение всего этого со зрительным нервом — это будет уже другая и совсем непростая задача. Но если получилось со стимуляцией слуховых нервов, то почему бы это не вышло со стимуляцией глазных? Разрабатываемое в Австралии решение не станет полноценной заменой утраченному зрению. Когда-нибудь станет возможным и такое. На первых порах, если дело дойдёт до глазных нейроимплантатов, встроенное зрение будет монохромным и низкого разрешения. К тому же, для стимуляции в глазных яблоках фотоэлементов даже повышенной чувствительности необходимы будут дополнительные носимые устройства типа лазеров в умных очках. Но лучше так передавать в глаза энергию, чем проводами. Кстати, исследователи подчёркивают, что они не собираются двигаться в сторону киборгов. Разработка ведётся исключительно с целью помочь пациентам вернуть зрение. Samsung показала умное кольцо Galaxy Ring — оно измеряет «жизненную силу» человека

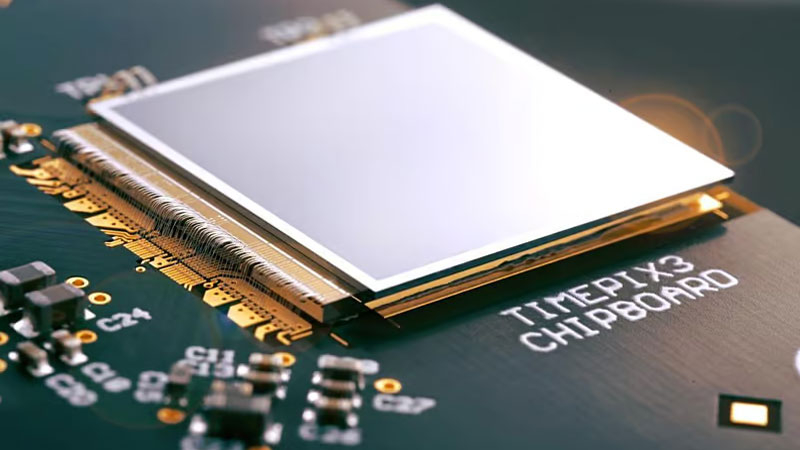

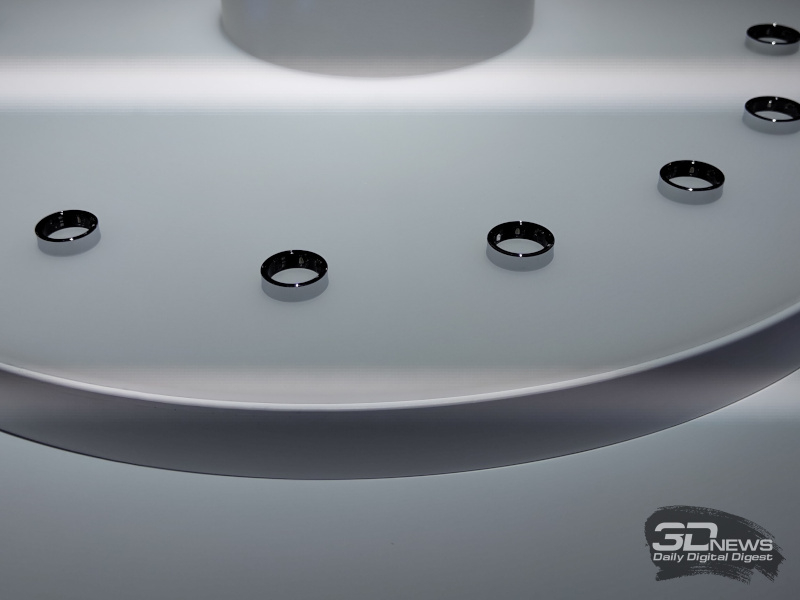

26.02.2024 [12:13],

Дмитрий Федоров

Samsung расширила границы традиционных носимых устройств, разработав умное кольцо Galaxy Ring. Оно не только следит за сердечным ритмом и анализирует качество сна, но и предлагает пользователям уникальную возможность получить «индекс жизненной силы», оценивающий их физическую и ментальную готовность к предстоящему дню.  В январе этого года это умное кольцо стало темой пресс-конференции, на которой были анонсированы смартфоны Samsung Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. Теперь же Samsung показывает его на Мобильном всемирном конгрессе (MWC) в Барселоне. В эксклюзивном интервью CNBC вице-президент компании Хон Пак (Hon Pak), курирующий медицинское направление Samsung Electronics, поделился деталями о новом продукте.  «Galaxy Ring, оборудованное чувствительными датчиками, будет способно давать показания о сердечном ритме, дыхании, количестве движений во время сна и времени, необходимом человеку для засыпания, — сообщил Пак. — Это устройство даст пользователям понимание их физической и психологической готовности, позволяя оценить, насколько продуктивным они могут быть». В погоне за инновациями Samsung также активно занимается разработкой неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови и измерения артериального давления, что, по словам Пака, представляет собой огромный шаг вперёд в области мониторинга здоровья, делая его более доступным и удобным.  Доступ к собранной умным кольцом информации будет происходить через приложение Samsung Health, а продажи кольца начнутся уже в этом году. Пока что Пак не раскрыл ни цены, ни точных сроков появления продукта на рынке. Однако он упомянул о возможном добавлении в него функции бесконтактных платежей: «У нас есть целая команда, занимающаяся этим. Но я думаю, что мы, безусловно, рассматриваем множество различных вариантов использования кольца не только в сфере здравоохранения». Разработка Galaxy Ring была мотивирована потребностями клиентов Samsung, стремящихся к разнообразию носимых устройств для мониторинга здоровья. «Наши клиенты выразили желание иметь выбор. Некоторые предпочитают носить и часы, и кольцо, извлекая пользу из обоих устройств, в то время как другие ищут простоту», — отметил Пак.  Samsung не единственный игрок на рынке умных колец, однако уникальные функции Galaxy Ring и интеграция с экосистемой Samsung Health могут выделить его среди конкурентов. Искусственный интеллект (ИИ) играет важную роль в развитии услуг здравоохранения Samsung. Пак выразил уверенность в будущем использовании ИИ для анализа данных о здоровье: «Представьте, что большая языковая ИИ-модель, действуя как мой цифровой ассистент, начинает делать выводы давать глубокие персонализированные советы», — поделился видением Пак.  В будущем, по словам Пака, цифровые помощники и большие языковые модели смогут стать настоящими тренерами для пользователей, помогая им вести здоровый образ жизни и принимать обоснованные решения в плане ухода за собой. Bixby, цифровой ассистент Samsung, в сочетании с передовыми технологиями ИИ, может стать частью этой экосистемы, предлагая новые формы взаимодействия между человеком и компьютером. В заключении Пак поделился размышлениями о будущем введении подписки на приложение Samsung Health: «Если вы действительно хотите, чтобы пользователь платил, предложите ему что-то, что предоставляет более комплексный и всесторонний подход к здоровью». Американский регулятор разрешил Samsung включить функцию выявления апноэ во сне в Galaxy Watch

11.02.2024 [11:39],

Владимир Мироненко

Samsung получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на использование функции обнаружения апноэ во сне в смарт-часах Samsung Galaxy Watch. Как сообщает The Verge, данная функция появится в носимом устройстве для жителей США после обновления приложения Samsung Health Monitor в III квартале.

Источник изображения: Samsung Ещё осенью прошлого года Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарств Южной Кореи одобрило использование носимых устройств для обнаружения перебоев дыхания, поэтому обновление Samsung Health Monitor выйдет в этой стране в первую очередь. Врачи не считают умные часы надёжным инструментом для обнаружения апноэ во сне и других нарушений здоровья, но это не стало помехой для таких компаний, как Apple, Fitbit, Withings и другие, в попытках внедрить эти возможности в выпускаемых ими носимых устройствах. В декабре ресурсу Bloomberg стало известно, что Apple работает над расширенным мониторингом показателей здоровья (включая апноэ во сне и гипертонию) для следующего поколения смарт-часов Apple Watch. FDA пока не одобрило использование Apple этой функции, а компании пришлось удалить в устройстве функцию пульсоксиметра из-за патентного разбирательства с Masimo. Поскольку функция обнаружения апноэ полагается на показания встроенного пульсоксиметра, её появление в смарт-часах Apple Watch теперь под большим вопросом. Чтобы использовать функцию обнаружения апноэ во сне, пользователям будет необходимо отставлять смарт-часы Samsung Galaxy Watch на ночь включёнными и дважды отслеживать свой сон, каждый раз не менее четырёх часов, в течение 10-дневного периода. Galaxy Watch отслеживают уровень кислорода в крови пользователя в течение ночи, снижение которого является распространённым признаком апноэ сна и других нарушений сна. По данным клиники Мэйо, перебои дыхания во время сна являются одним из ключевых симптомов как центрального апноэ сна (когда мозг не посылает сигналы дыхательным мышцам), так и синдрома обструктивного апноэ сна, связанного с частичным или полным перекрытием верхних дыхательных путей во время сна. В Китае вживили человеку более безопасную альтернативу мозгового имплантата Neuralink

01.02.2024 [15:27],

Геннадий Детинич

Группа учёных из Университета Цинхуа сообщила, что разработанный ими мозговой имплантат вернул давно парализованному пациенту подвижность руки. Отмечается, что китайская разработка менее опасна для тканей мозга, чем имплантат компании Neuralink Илона Маска (Elon Musk). Имплантат Маска проникает в нервную ткань и разрушает часть нервных клеток в месте установки, тогда как китайский датчик накладывается поверх нервной ткани.

Источник изображения: Tsinghua University На днях Илон Маск признался, что компания Neuralink провела первую операцию по установке мозгового имплантата в голову человека. Датчик Neuralink заглубляет в нервную ткань коры головного мозга тончайшие иглы. Заглубление происходит всего на 2 мм, но оно, без сомнения, разрушает часть нервных клеток в месте установки. Китайские учёные пошли по другому пути. Около 10 лет команда из Цинхуа разрабатывала имплантат, который сохранял бы достаточную к мозговым сигналам чувствительность и не повреждал бы корковые нейроны, которые лишними не могут быть по определению, поскольку отвечают, в том числе, за память и навыки. Поэтому датчик Neural Electronic Opportunity или NEO, как они назвали свою разработку, помещается в эпидуральное пространство между мозгом и черепом. Оно также заполнено живыми тканями и сосудами, но нервной ткани в них нет. Датчик NEO не имеет собственного питания. Оно у него беспроводное. Высокочастотная передающая антенна для передачи питания и блок управления, а также передатчик сигналов мозга на смартфон или компьютер смонтированы на внешней стороне черепа. Платформа работает через систему машинного обучения, которая совершенствует свои способности по мере реабилитационных мероприятий. Первый имплантат был установлен пациенту 24 октября 2023 года. К настоящему времени учёные наблюдают «впечатляющий прогресс». Человек, который последние 14 лет после перенесённой травмы не мог двигать своими руками и ногами, с помощью мозгового имплантата научился управлять элементом экзоскелета на руке настолько, что смог самостоятельно принимать пищу. В декабре была проведена операция на другом пациенте, но он пока проходит стадию восстановления. «Следующим этапом исследования является разработка нового протокола активной реабилитации с поддержкой интерфейса мозг-компьютер для ускорения роста нервной ткани на месте повреждённых сегментов спинного мозга», — сообщили в университете. Только лечением травм и заболеваниями нервной системы учёные не ограничатся. В перспективе они мечтают соединить мозг и компьютер таким интерфейсом, чтобы одно стало продолжением другого. Учёные создали крошечное живое сердце на чипе — оно бьётся как человеческое

31.01.2024 [14:11],

Геннадий Детинич

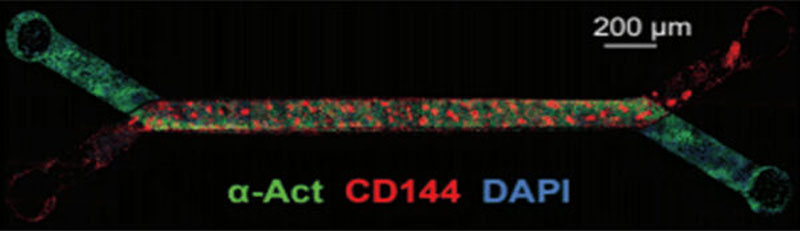

Ширится и растёт популярность создания на чипах живых имитаторов органов человека. Это даёт возможность безопасно проверять лекарства на человеческих тканях и изучать течение болезней вне тела человека. Электроника позволяет тщательнее следить за процессами и вести сбор данных круглосуточно, что раньше было невозможно.

Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews Новые и ещё не проверенные лекарства и методы лечения способны нанести здоровью намного больше вреда, чем пользы. Особенно это касается лечения онкологических заболеваний, которые уничтожают не только больные клетки, но также множество здоровых. Именно для оценки токсичности подобных лекарств для сердечной ткани учёные из медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе создали «сердце на чипе», которое как и живое бьётся с частотой 60 ударов в минуту. «В конечном счёте, многоклинические системы на основе hiPSC, такие как представленный здесь ”сердечный чип”, могут снизить зависимость от опытов на животных, которые традиционно используются для доклинического тестирования кардиотоксичности лекарств», — пишут исследователи в статье в The Royal Society of Chemistry. Индуцированные стволовые плюрипотентные клетки (hiPSC) способны трансформироваться в клетки любого типа. Учёные создали из них два параллельных канала, создав, таким образом, в одном канале подобие мышечных тканей, в другом — аналог кровеносных сосудов. Мышечная ткань смогла неделями оставаться в живом состоянии и демонстрировала характерные для сердечной ткани сокращения с частотой около 60 ударов в минуту.

Источник изображения: The Royal Society of Chemistry «Разработанная нами платформа ”сердечный чип” позволяет проводить скрининг потенциально кардиотоксичных химиотерапевтических агентов на нескольких типах сердечно-сосудистых клеток в физиологически релевантной модели», — сообщают исследователи. Живые ткани оставались функциональными в течение нескольких недель, предоставляя возможность для более длительных исследований того, как лекарства и другие факторы окружающей среды влияют на сердце. Такая платформа не только поможет в разработке более безопасных лекарств, но и сможет больше рассказать учёным о тонкостях сердечных заболеваний, а именно о том, как они начинаются и прогрессируют, и как их можно лечить. Искусственный интеллект научили предсказывать судьбу и время смерти людей

20.12.2023 [23:04],

Геннадий Детинич

Обученная на данных многолетних наблюдений за 6 млн датчан модель искусственного интеллекта смогла с высокой точностью прогнозировать важные события в жизни людей вплоть до указания даты их смерти. Точность предсказаний можно повысить ещё сильнее, если добавить к данным наблюдений сопровождающие жизнь людей видео, переписку и информацию о социальных связях. Но сначала предстоит решить этическую сторону вопроса.

Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews Совместный проект исследователей из Университета Копенгагена (Дания) и Северо-Восточного университета в Бостоне (США) показал, что модель машинного обучения типа «трансформер» (transformer) может быть использована для прогнозирования событий в жизни людей. Модель трансформер создавалась для обработки последовательностей, таких как текст на естественном языке. От других моделей она отличается более масштабным распараллеливанием задач и не требует соблюдения последовательности в анализе данных. Оказалось, что модель удачно подошла для упорядочивания данных и прогнозирования того, что произойдёт в жизни человека и даже смогла указать приблизительное время смерти. Более того, по точности предсказания поведения личности и времени её смерти новая модель превзошла все ранее созданные аналогичные модели. Статья «Использование последовательности жизненных событий для прогнозирования человеческих жизней» с описанием созданной в эксперименте модели life2vec на основе данных о 6 млн датчан опубликована в журнале Nature Computational Science. Также она свободно доступна на сайте arХiv.org. «Мы использовали модель для решения фундаментального вопроса: в какой степени мы можем предсказать события в вашем будущем, основываясь на условиях и событиях в вашем прошлом? С научной точки зрения нас интересует не столько само предсказание, сколько те нюансы в информации, которые позволяют модели давать такие точные ответы», — рассказал Сун Леманн (Sune Lehmann), профессор DTU и первый автор статьи. Авторы работы использовали последовательность событий в жизни людей подобно тому, как строится из слов предложение. Собственно по этой причине для работы была взята модель трансформер, которая создавалась для анализа текстов. В то же время модель работает с учётом известных социальных закономерностей и наблюдений, на основании которых не только ИИ, но и обычные специалисты также могут сделать выводы о дальнейшем жизненном пути человека по месту его проживания, профессии, социальному статусу, полу, привычкам и по медицинской карте (посещениям врачей). Данные для обучения модели life2vec взяты из информации о рынке труда и данных Национального регистра пациентов (LPR) и Статистического управления Дании. Набор данных включает в себя информацию обо всех 6 млн датчан и содержит сведения о доходах, заработной плате, стипендии, типе работы, отрасли, социальных пособиях и т.д. Набор медицинских данных включает записи о посещениях медицинских работников или больниц, диагнозе, типе пациента и насколько внезапным или срочным было обращение за медицинской помощью. Данные для модели представлены за период с 2008 по 2020 годы, хотя по ограниченной возрастной группе данные брались за период с 2008 по 2016 годы. Авторы исследования отмечают, что для полномасштабного использования подобной модели в социальных целях необходимо ответить на множество этических вопросов. В то же время они подчёркивают, что широко распространённые механизмы по оценке целевой аудитории для рекламы позволяют узнавать о людях не намного меньше и это уже используется. Так что не будет ничего плохого, если модель сможет предсказать какое-нибудь негативное событие в жизни конкретного человека, которое можно будет избежать тем или иным образом. Дату смерти, кстати, модель предсказывает с точностью в пределах четырёх лет. По словам исследователей, следующим шагом стало бы включение в модель других типов информации, таких как текст и изображения или информация о наших социальных связях. Такое использование данных открывает совершенно новое взаимодействие между социальными науками и наукой о здоровье. Учёные создали миллиметровый ускоритель электронов и планируют лечить им от рака «изнутри»

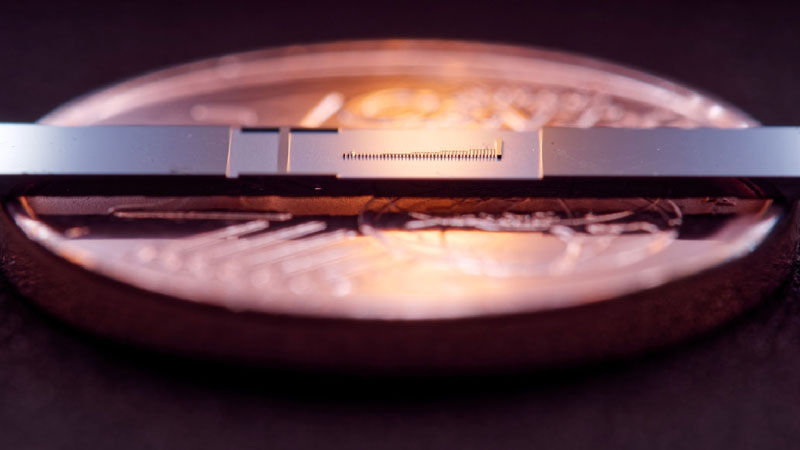

26.10.2023 [14:59],

Геннадий Детинич

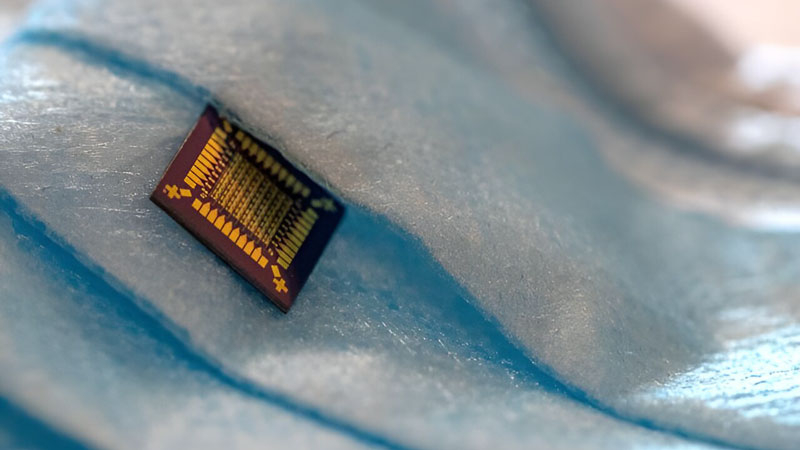

Немецкие учёные из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге (FAU) создали и испытали самый крошечный в мире ускоритель элементарных частиц. Длина вакуумной трубы, в которой происходит ускорение электронов, всего 0,5 мм, что в 54 млн раз меньше размеров другого ускорителя — Большого адронного коллайдера, который расположен на другом конце шкалы этих научных приборов. Но малютка нужна не для науки. Она необходима для медицины и не только.

Источник изображения: FAU/Laser Physics, Stefanie Kraus, Julian Litzel Учёные хотели бы увидеть свой прибор в качестве инструмента для борьбы с опухолями внутри тела человека. Это была бы намного более щадящая терапия, чем традиционная радиационная. Крошечный ускоритель мог бы располагаться на конце эндоскопа и стать своеобразным оружием в борьбе с этим смертельным заболеванием непосредственно на месте. Идея миниатюрного ускорителя электронов или нанофотонного ускорителя электронов (NEA), как назвали его учёные, была предложена в 2015 году. Кроме учёных из Германии свой нанофотонный ускоритель электронов создали исследователи из Стэнфордского университета. Однако учёные из Университета им. Фридриха-Александра первыми прошли этап рецензирования статьи и сообщили об успехе в журнале Nature. «Впервые мы действительно можем говорить об ускорителе частиц на [микро]чипе», — поделился достижением соавтор исследования физик из FAU Рой Шилох (Roy Shiloh). В микроскопической вакуумной трубке ускорителя диаметром всего 225 нм, что многократно тоньше человеческого волоса, содержатся тысячи отдельных «столбиков», на которые направляются лазерные импульсы соизмеримой мощности. Импульсы возбуждают в гребёнке электромагнитное поле, которое и ускоряет электроны. Представленный экземпляр ускорителя разгоняет электроны всего на 43 %, придавая им энергию 40,7 кэВ с изначальных 28,4 кэВ (килоэлектронвольт). Для практических целей этого мало, но учёные находятся только в начале пути и рассчитывают создать ускорители с более высокими энергиями, хотя до БАКа, конечно же, они не дотянутся. Но будет любопытно наблюдать, как приборы из фундаментальной физики начнут проникать в повседневную жизнь. Это ли не фантастика? Создан гибридный транзистор на основе шёлка — перспективное сочетание кремния и биотеха

17.10.2023 [10:09],

Геннадий Детинич

Учёные из Университета Тафтса (США) представили прототип гибридного транзистора на основе шёлка. Биологический материал включили в стандартный техпроцесс производства чипов, что обещает сделать его использование массовым. Сочетание кремния и биотехнологий позволяет гибридным электронным цепям реагировать одновременно на электрические и биологические сигналы, открывая путь к датчикам здоровья и нейропроцессорам.

Источник изображения: Tufts University / Silklab Исследователи давно ищут мостик между живым и неживым, который позволит создавать нейроинтерфейсы между электронными устройствами и живыми организмами. Перспективы подобных решений невозможно переоценить. Нейросети, подобные мозгу процессоры, датчики биологических процессов в организме людей — это многое изменит в жизни людей. Произойдёт это не завтра и не послезавтра, но рано или поздно мир станет совершенно иным. Подтолкнут ли к этим изменениям только что представленные гибридные транзисторы, или они канут в небытие, мы пока не знаем. Но на данном этапе разработка демонстрирует ряд интересных свойств, например, способность вписаться в современные техпроцессы выпуска микросхем. Предложенный учёными гибридный процессор в качестве изолятора (очевидно, затвора) использует материал на основе белка фиброина, входящего в состав шёлковых нитей и, например, паутины. Этот белок показал хорошую восприимчивость в процессе регулировки его ионной проводимости электронными импульсами и биомаркерами. По сути, мы имеем дело с чем-то сильно напоминающим, как работает ячейка памяти ReRAM: насыщение ионами рабочего слоя меняет там сопротивление. Тем самым гибридный транзистор на основе шёлка вполне перекрывает область применения резистивной памяти или мемристора, как назвала его компания HP, и даже выходит за его пределы, поскольку заходит в сферу биологии. На основе предложенного решения исследователи создали датчик дыхания, чутко реагирующий на влажность. Здоровье человека — это та сфера, которая может стать благодатной почвой для множества перспективных начинаний, и «транзистор из шёлка» вполне может стать одним из них. |