|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Учёные впервые «порулили» квантовой неопределённостью в реальном времени

07.10.2025 [22:59],

Геннадий Детинич

Квантовая неопределённость, или принцип неопределённости Гейзенберга, утверждает, что невозможно одновременно с высокой точностью измерить две взаимосвязанные характеристики квантового объекта. Именно поэтому электрон не движется по строго заданной орбите вокруг ядра атома, а существует в виде размытого электронного облака. Но, как выяснили учёные, этой неопределённостью можно управлять — и это открывает новые возможности для квантовых технологий.

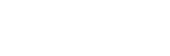

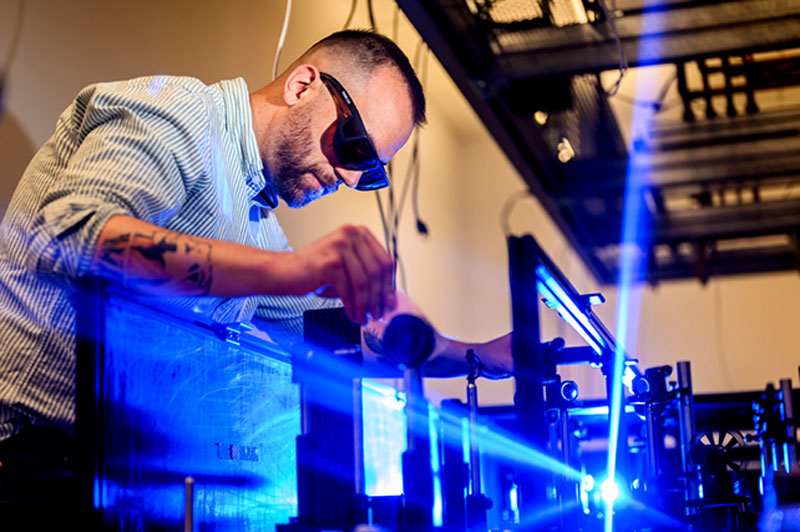

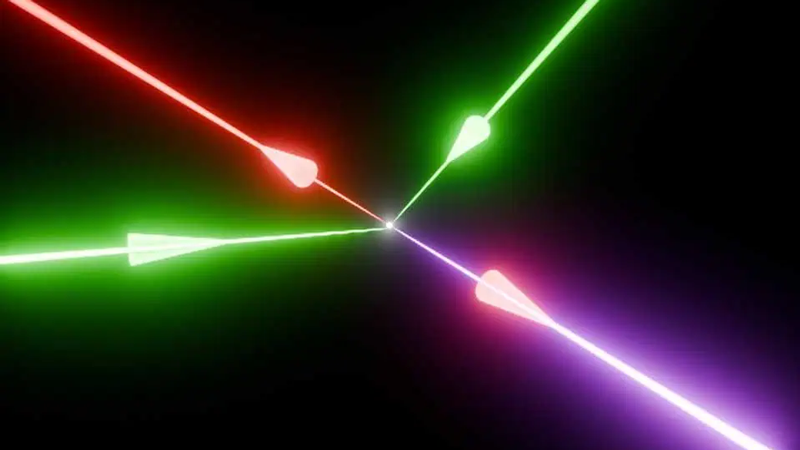

Источник изображения: University of Arizona Чтобы понять идею, принцип неопределённости можно представить как надутый воздушный шар. Если на него надавить, шар сплющится в одном месте, но вытянется в другом — общий объём при этом не изменится. То же самое и в квантовом мире: уточняя одну характеристику частицы (например, её фазу или амплитуду), мы неизбежно теряем точность в другой. Однако само произведение этих неопределённостей остаётся постоянным. В то же время произведение условно противостоящих друг другу квантовых характеристик остаётся неизменным. Возможность управлять квантовой неопределённостью в реальном времени — подкручивать точность измерения то одной, то другой характеристики из «противоречивых» пар открывает новые возможности в сфере квантовых измерений и, в частности, в квантовой криптографии. Открытие сделали учёные из Университета Аризоны (University of Arizona). Они поставили перед собой задачу научиться в реальном времени изменять точность измерения либо фазы, либо амплитуды (интенсивности) фотонов. Одновременно с высокой точностью нельзя измерить обе эти характеристики фотона. В противном случае мы бы поймали его в пространстве и времени и могли бы рассчитать траекторию полёта с предсказанием дальнейшего движения, что лишает квантовый объект его сущности — набора вероятностей. Учёные представляют задачу как сжатие света в форму пули, где «пуля» — это область возможных значений фазы и интенсивности фотона. Они смогли управлять процессом с помощью технологии четырёхволнового смешения, при котором различные источники света взаимодействуют и комбинируются друг с другом. Для этого был использован лазер со сверхбыстрыми (фемтосекундными) импульсами. Импульс лазера разбивался на три одинаковых луча с разной длиной волны (на три цвета) и фокусировался в кварцевом стекле. Изменение ориентации кварца по отношению к лучам меняло итоговый сигнал, как будто кто-то садился на надутый шарик: он то превращался в пулю, то округлялся. Такое управление позволяет повысить точность измерения амплитуды света и улучшить соотношение сигнал/шум. Кроме того, оно открывает новое направление в квантовой криптографии. Теперь злоумышленнику, пытающемуся перехватить квантовый ключ, будет недостаточно просто зафиксировать факт передачи фотона — ему придётся учитывать ещё и уровень неопределённости, который динамически изменяется в процессе передачи. Это делает перехват практически невозможным. По словам авторов, технология «сверхбыстрого квантового света» может найти применение не только в защищённой связи, но и в разработке высокочувствительных датчиков, квантовой химии и биомедицине. В будущем такие системы могут помочь создавать более точные диагностические инструменты, новые методы поиска лекарств и сенсоры для мониторинга окружающей среды. Нобелевская премия по физике присуждена за открытие квантового «транзистора»

07.10.2025 [16:23],

Геннадий Детинич

Квантовые явления происходят на масштабах, где почти нет ничего, что можно было бы «пощупать» — нельзя, например, просто взять в руки квантовый транзистор как элемент схемы квантового компьютера. Однако однажды это всё-таки удалось. Около сорока лет назад группа физиков поставила эксперимент, доказавший возможность наблюдать квантовые эффекты на макроуровне. Это открытие заложило основу тех квантовых платформ, которые существуют сегодня.

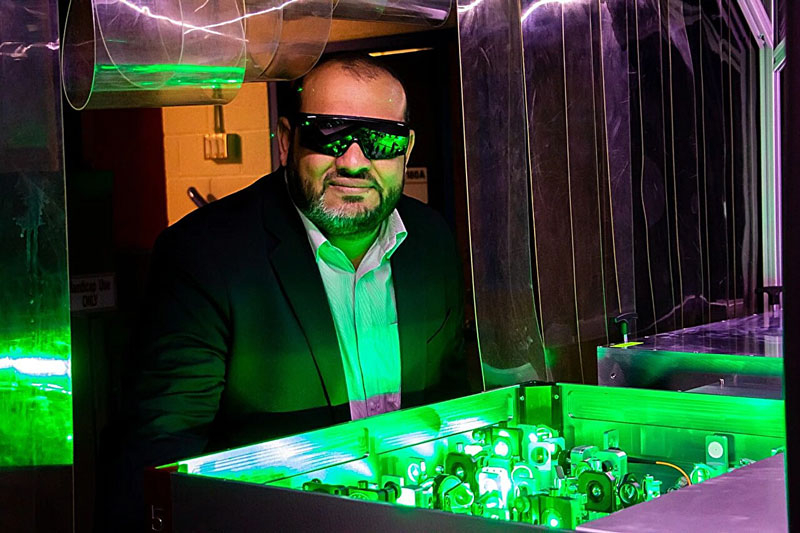

Источник изображений: Nobel Prize organisation За ту работу, выполненную Джоном Кларком (John Clarke), Мишелем Х. Деворе (Michel H. Devoret) и Джоном М. Мартинисом (John M. Martinis) в 1984–1985 годах, Нобелевский комитет присудил этим учёным Нобелевскую премию по физике за 2025 год. «Главный вопрос физики — каков максимальный размер системы, которая может демонстрировать квантово-механические эффекты. Лауреаты Нобелевской премии этого года провели эксперименты с электрической схемой, в ходе которых они наблюдали квантовое туннелирование и квантованные уровни энергии в системе, достаточно большой, чтобы её можно было держать в руке», — говорится в пресс-релизе организации.  Законы квантовой механики позволяют частице проходить сквозь энергетический барьер — явление, известное как туннелирование. Оно происходит из-за вероятностной природы квантовых процессов: с некоторой вероятностью частица оказывается за пределами потенциальной ямы, хотя классическая физика запрещала бы ей это сделать. На макроскопическом уровне такие процессы лежат в основе, например, свечения Солнца или тепловыделения в радиоактивных материалах. Но воспроизвести подобное в лаборатории долгое время было крайне сложно — а ведь это необходимо для создания квантовых датчиков, транзисторов и других элементов будущих технологий. В 1984–1985 годах Кларк, Деворе и Мартинис провели серию экспериментов с электронной схемой из сверхпроводников — материалов, которые проводят ток без сопротивления. Эти компоненты были разделены тонким слоем изолятора, образуя джозефсоновский переход.  После усовершенствования конструкции и точных измерений всех её свойств исследователи смогли управлять процессами в системе и наблюдать квантовые эффекты при прохождении тока. Вся схема вела себя как единая «частица», которую можно было буквально держать в руке, — и при этом она демонстрировала квантовое туннелирование и дискретные уровни энергии, полностью соответствующие теории квантовой механики. «Транзисторы в современных микрочипах — лишь один из примеров квантовых технологий, которые нас уже окружают. Нобелевская премия по физике этого года открывает путь к следующему поколению квантовых решений — от квантовой криптографии до квантовых компьютеров и датчиков», — заключает комитет. Китай запустил самую мощную в мире центрифугу для экспериментов над пространством и временем

01.10.2025 [20:17],

Геннадий Детинич

29 сентября 2025 года в Китае официально была запущена самая мощная в мире центрифуга проекта CHIEF. Установка CHIEF1300 способна создавать ускорение 300g для полезной нагрузки до 22 т. Это на порядок превышает возможности самой передовой американской центрифуги, рассчитанной всего на 2 т. В перспективе установка сможет создавать ускорение до 1500g, буквально открывая перед учёными массу перспектив по контролю над пространством и временем.

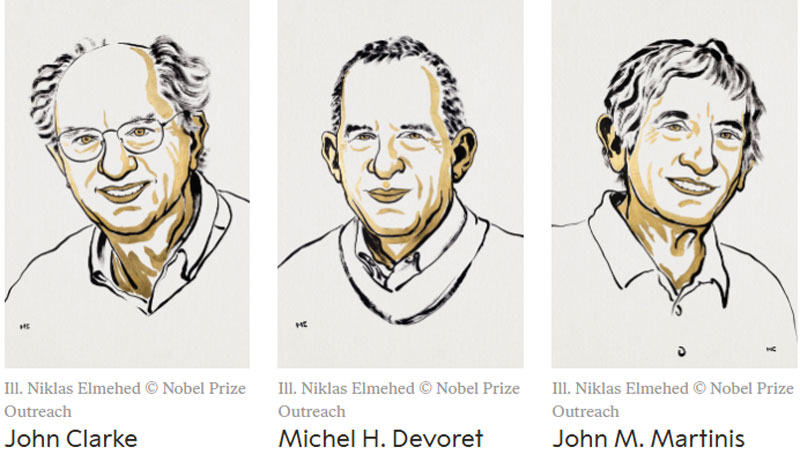

Источник изображений: CCTV Комплекс проекта CHIEF (Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility) был завершён в Ханчжоу около года назад. Он включает три центрифуги с 18 сменными блоками для каждой. Это позволит проводить множество экспериментов не только в научных целях, но также в материаловедении, геологии, строительстве и промышленности. Под действием чудовищного ускорения в центрифуге модель высотой 1 м становится эквивалентной 100-метровой конструкции. Здесь можно проверить смелые инженерные идеи без риска аварий и потерь ресурсов и средств. Также в центрифуге можно имитировать ускорение геологических процессов. Например, в режиме 300g имитация распространения загрязнений за 100 лет произойдёт всего за неполные четверо суток.  В процессе испытаний установки до её принятия в эксплуатацию было проведено несколько экспериментов, включая моделирование влияния цунами на морское дно, тестирование основания гидроэлектростанции на сейсмоустойчивость, имитацию воздействия воды на глубине 2000 м на буровое оборудование для добычи водорода из морского дна и ряд других. «В гипергравитационном поле исследователи могут моделировать реальные гидрогеологические катастрофы, геологическую эволюцию и экстремальные условия в лабораторных моделях в разумные сроки», — докладывают учёные. Для большей безопасности установка размещена ниже уровня земли. Более того, она работает в условиях вакуума и имеет отводящие тепло стенки рабочей камеры. Расположение под землёй также позволило снизить влияние вибраций на эксперименты. Китай заявил, что открыт для предложений по экспериментам на центрифуге для учёных со всего мира. Normal Computing разработала самый «ленивый» процессор в мире — он вычисляет, даже ничего не делая

13.08.2025 [13:04],

Геннадий Детинич

Американский стартап Normal Computing объявил о разработке первого в мире термодинамического вычислительного чипа. Процессор CN101 сможет обрабатывать векторные и матричные операции, делая это в 1000 раз эффективнее классических процессоров. По большому счёту, его вычисления — это просто ожидание, когда законы термодинамики естественным образом приведут чип в состояние считывания выходных данных. Это изменит мир ИИ, уверены разработчики, и намерены это доказать.

Источник изображений: Normal Computing За организацией стартапа стоят выходцы из Google, которые занимались в компании квантовыми вычислениями и ИИ. Они не увидели внятных перспектив для классических платформ и, тем более, квантовых, которые всё ещё топчутся на линии старта. Для ИИ, считают в Normal Computing, случайность — это норма, и эта норма естественна для обычных физических процессов, таких как рассеяние, флуктуации и другие стохастические явления. Зачем нагружать классические процессоры имитацией случайности, если физика сделает это сама и с минимальным для себя напряжением (с минимумом энергозатрат)? В идеале это могли бы быть квантовые процессоры, но когда они появятся — неизвестно. Идея термодинамического процессора заключается в том, что он состоит из множества одинаковых колебательных контуров с конденсаторами. Весовые коэффициенты задаются величиной заряда конденсаторов. Затем процессор просто остывает — например, для ускорения вычислений его могут погрузить в воду. После установления термодинамического равновесия в среде заряды конденсаторов считываются, что даёт результат вычисления весовых коэффициентов без непосредственного расхода энергии на проведение операций. Метод доказал работоспособность для вычисления матричных операций и для линейной алгебры в целом. Чип CN101 будет работать именно в этой сфере. Для других задач компания создаст свои термодинамические чипы. Если точнее, CN101 специально разработан для вычислений в области линейной алгебры и матричных операций, обеспечивая эффективное решение для крупномасштабных линейных систем, лежащих в основе инженерных задач, научных вычислений и оптимизации. Также чип оптимизирован для вычислений методом стохастической выборки с помощью решёточного случайного блуждания (LRW), что значительно ускоряет вероятностные вычисления, необходимые для научного моделирования и методов байесовского вывода. Предложенное для рынка решение в лице CN101 — это первый шаг на пути к реализации концепции Normal Computing, направленной на коммерциализацию масштабных термодинамических вычислений, которые обеспечивают значительно более высокую производительность ИИ на ватт, стойку и доллар, максимально увеличивая производительность ИИ в рамках существующего энергобюджета. В планах компании представить в 2026 году процессоры CN201 — диффузионные модели высокого разрешения и расширенные возможности ИИ, а в конце 2027 года или в начале 2028 года — разработать CN301, что станет переходом к усовершенствованным моделям видеодиффузии.  «В последние месяцы мы наблюдаем, что при нынешних энергозатратах и архитектуре возможности ИИ приближаются к пределу, даже несмотря на то, что в ближайшие 5 лет отрасль планирует увеличить количество обучающих циклов ещё в 10 000 раз. Термодинамические вычисления могут установить [новые] законы масштабирования на ближайшие десятилетия за счёт физической реализации алгоритмов ИИ, включая пост-авторегрессионные архитектуры. Достижение первого успеха [CN101] в области кремниевых технологий — это исторический момент для зарождающейся парадигмы, реализованной крайне малочисленной командой разработчиков», — заявил Фарис Сбахи (Faris Sbahi), генеральный директор Normal Computing Теперь, после завершения разработки цифрового проекта CN101, компания Normal Computing переходит непосредственно к описанию характеристик, выпуску и тестированию. Полученные результаты будут использованы при разработке будущих чипов CN201 и CN301, которые расширят возможности термодинамических вычислений Normal для масштабирования рабочих нагрузок ИИ. «Наша цель — масштабировать диффузионные модели с помощью нашего стохастического оборудования. В этом году мы продемонстрируем ключевые приложения на CN101, в следующем году достигнем высочайшей производительности при решении задач среднего масштаба с помощью GenAI на CN201 и, наконец, через два года добьёмся многократного повышения производительности при решении задач большого масштаба с помощью GenAI на CN301», — утверждает Патрик Коулз (Patrick Coles), главный научный сотрудник Normal Computing. «CN101 представляет собой первую кремниевую демонстрацию нашей термодинамической архитектуры, которая использует случайность, метастабильность и шум для выполнения задач выборки. Изучив CN101, мы сможем заложить основу для понимания того, как эти случайные процессы ведут себя на реальном кремнии, и наметить чёткий путь к масштабированию нашей архитектуры для поддержки современных диффузионных моделей», — уверен Зак Белатеш (Zach Belateche), руководитель отдела разработки кремниевых технологий в Normal Computing. Учёные создали редактор для визуализации «физически невозможных» объектов

09.08.2025 [19:25],

Геннадий Детинич

Среди инструментов для редактирования 3D-моделей появилось нечто необычное — программа для создания и визуализации «физически невозможных» объектов, таких, как знаменитые рисунки Эшера. Редактор позволяет генерировать новые варианты оптических иллюзий, анализировать их и даже обещает прорыв в физике, открывая возможность расчётов с использованием геодезических прямых — кратчайшего пути между двумя точками в пространстве-времени.

Источник изображения: MIT Инструмент разработала группа исследователей из Массачусетского технологического института (MIT). Проект, размещённый на GitHub, будет официально представлен в этом месяце на конференции SIGGRAPH. Программа получила название Meschers — вероятно, в отсылке к фамилии автора оригинальной графики, Маурица Корнелиса Эшера. «Работы М. К. Эшера — это врата в мир оптических иллюзий, бросающих вызов законам физики, с их “невозможными объектами” и запутанной геометрией. Восприятие таких рисунков зависит от точки зрения. Например, человек, который, кажется, поднимается по лестнице, может оказаться спускающимся, если наклонить голову», — отмечается в пресс-релизе MIT. Визуализируя иллюзии в стиле Эшера в 2,5 измерениях, Meschers помогает исследователям понять, как формируются фигуры, противоречащие привычной геометрии, и вдохновляет на создание новых дизайнов. Сегодня специалисты по компьютерной графике могут воссоздавать подобные иллюзии в 3D лишь путём сгибания или разрезания реальных моделей и выставления их под определённым углом. Такой подход хрупок: стоит изменить текстуру или освещение — и эффект пропадает. К тому же он не позволяет решать задачи, связанные с геометрическими расчётами. Meschers же создаёт «невозможные объекты», которые сохраняют непрерывность и целостность деталей, оставаясь убедительными при любых изменениях — будь то штриховка, добавление источников света или модификация формы. Это достигается преобразованием изображений и 3D-моделей в 2,5-мерные структуры. Помимо эстетического эффекта, инструмент способен помочь геометрам вычислять расстояния на искривлённых поверхностях (геодезические прямые) и моделировать тепловую диффузию. Для художников и дизайнеров это — возможность работать с формами, которые в реальности невозможны. «Представьте, что вы — муравей, ползущий по этому [невозможному] бублику, и хотите узнать, сколько времени займёт путь через него, — поясняют учёные. — Наш инструмент позволяет математикам столь же точно анализировать геометрию невозможных фигур, как мы изучаем реальные объекты». «Meschers показывает, что инструменты компьютерной графики не обязаны ограничиваться рамками физической реальности, — добавляют исследователи. — С его помощью художники могут создавать формы, которых в нашем мире не существует и не может существовать». Среди спонсоров разработки — компания Adobe Systems и структуры Министерства обороны США. Для Adobe интерес очевиден, а для военных, вероятно, ценность проекта кроется в перспективах автономной навигации. Телепортации и машины времени не будет: в МГУ закрыли профильный институт

06.08.2025 [17:49],

Геннадий Детинич

Около 25 лет в структуре Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова существовал институт по изучению альтернативной науки — от креационизма до телепортации и перемещений во времени. Возможно, эта структура до сих пор остаётся в стенах университета: в одночасье сложно закрыть 24 лаборатории и кафедры, а также уволить десятки сотрудников. Институт действовал в рамках факультета биофизики и был закрыт после обращения журналистов.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews На существование загадочного института обратил внимание телеканал RTVI. Его сайт (chronos.msu.ru) находился на поддомене МГУ с 1999 года. По словам декана факультета, за 20 лет он не слышал о подобной структуре, однако отметил, что существует клуб, который называет себя таким именем. «Официально такой структуры точно нет. Такой структуры я не знаю, а я почти 20 лет декан. Но вот мой коллега, ветеран биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет. Биофак — огромная организация, и если в какой-то комнатке такое происходит… Честно говорю, что впервые слышу об этом», — рассказал RTVI декан биологического факультета академик РАН Михаил Кирпичников. До закрытия сайта на нём сообщалось, что основным видом деятельности института было проведение семинаров. Упоминались 859 встреч, на которых докладчики рассказывали «о возможности получения информации из будущего, о машине времени и телепортации во времени и пространстве, о продвижении идеи креационизма, исследованиях сродства времени и психического, причинной механики, темпоральной квантовой физике» и другом не менее загадочном. Судя по всему, семинары проходили в учебных аудиториях биологического факультета МГУ. За 25 лет у руководства и коллег не возникло вопросов к деятельности института и его учёного состава — сюжет, достойный пера братьев Стругацких или Кира Булычёва, с поправкой на реальность. Учёные впервые математически точно просчитали удар молнии

02.08.2025 [12:24],

Геннадий Детинич

Не прошло и 300 лет, как учёные создали наиболее полную физическую модель процессов, происходящих непосредственно перед грозовым разрядом. Современная наука понимает, как и почему возникают молнии в облаках. Но целый ряд нюансов ускользал от исследователей, включая понимание «тёмных молний» — мощных рентгеновских всплесков в небе без вспышек и радиоимпульсов. Новое исследование наиболее полно объяснило, что же там происходит.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews «Наши результаты дают первое точное количественное объяснение того, как в природе возникает молния, — сказал Виктор Паско (Victor Pasko), профессор электротехники факультета электротехники и компьютерных наук Пенсильванского университета. — Это позволяет установить связь между рентгеновскими лучами, электрическими полями и физикой электронных лавин». По словам учёных, перед грозовым разрядом в облаках происходит мощная цепная реакция. Внутри грозовых облаков сильные электрические поля ускоряют электроны, которые сталкиваются с молекулами азота, кислорода и другими. В результате реакций возникает рентгеновское излучение, которое, в свою очередь, порождает ещё больше электронов и высокоэнергетических фотонов. И только после этого возникают молнии. Изучающие атмосферу учёные знают, как в облаках взаимодействуют заряженные частицы. Протоны поднимаются, а электроны в облаке опускаются ближе к земле — в нижнюю часть облаков. Накапливаемый в нижней части облака отрицательный заряд своим полем выталкивает электроны на поверхности земли вглубь её. Тем самым поверхность планеты под облаком приобретает положительный заряд. Накопление зарядов происходит до установления канала пробоя между облаком и землёй, и мы наблюдаем молнию. Новая работа позволила в деталях и количественно описать последние секунды и даже доли секунд перед разрядом. «Мы объяснили, как происходят фотоэлектрические явления, какие условия должны быть в грозовых облаках, чтобы запустить каскад электронов, и что вызывает широкий спектр радиосигналов, которые мы наблюдаем в облаках перед ударом молнии», — пояснили исследователи. — Чтобы подтвердить наше объяснение процесса возникновения молнии, мы сравнили наши результаты с предыдущими моделями, результатами наблюдений и своей собственной работой о типе молний, называемых компактными межоблачными разрядами, которые обычно возникают в небольших локальных областях грозовых облаков». Одним из следствий проделанной работы стало разъяснение физики процесса «тёмных молний», когда в небе возникает только гамма-всплеск без видимого разряда и без радиоимпульса в эфире. «В нашем моделировании высокоэнергетическое рентгеновское излучение, возникающее в результате релятивистских электронных лавин за счёт фотоэлектрического эффекта в воздухе, генерирует новые первичные электроны, что приводит к быстрому усилению этих лавин», — пояснили учёные. «Помимо того, что эта неуправляемая цепная реакция происходит в очень компактных объёмах, её сила может сильно варьироваться, что часто приводит к обнаружению рентгеновского излучения, сопровождающегося очень слабым оптическим и радиоизлучением. Это объясняет, почему гамма-всплески могут возникать в областях, которые кажутся оптически тусклыми и радиомолчаливыми». Новые квантовые материалы обещают в 1000 раз ускорить работу электроники

10.07.2025 [15:18],

Геннадий Детинич

Постепенно учёные открывают новые квантовые материалы с перспективными свойствами, которые обещают привести к прорыву в микроэлектронике. Путь к этому лежит в обуздании фотонов — самых быстрых частиц в нашей Вселенной. Новая работа показала возможность с помощью света управлять состоянием электронной проводимости одного из таких материалов, что найдёт множество применений, включая невероятно быстрые процессоры для смартфонов и компьютеров.

Источник изображения: Northeastern University К открытию привела работа группы американских учёных, о которой они сообщили в журнале Nature Physics. За основу они взяли двумерный материал 1T-TaS₂ из семейства дихалькогенидов переходных металлов (TMDC), состоящий из тантала (Ta) и серы (S). Ранее это соединение демонстрировало возможность под воздействием света менять электронную проводимость от проводника до изолятора. Сегодня подобные элементы ключей (транзисторов) для переключения из открытого состояния в закрытое и обратно состоят из нескольких материалов, что делает процесс переключения транзистора условно многоэтапным и относительно медленным. Управление с помощью фотонов транзистором, состоящим из всего лишь одного элемента — это предел мечтаний и, очевидно, быстрее этого не будет ничего на свете. Но была проблема. Материал 1T-TaS₂ демонстрировал свои интересные квантовые свойства всего лишь в течение нескольких секунд и только при криогенном охлаждении. Команда учёных во главе с исследователями из Северо-Восточного университета (Northeastern University) взялась буквально «закалить» материал и позволить ему проявлять эффект смены электронной проводимости при более высоких температурах. В серии экспериментов учёные показали, что регулируя температуру материала заданным образом, удаётся сохранить его квантовые свойства без разрушения при температурах «имеющих практическую ценность». Также материал показал устойчивость в течение месяцев, а не секунд. Открытие не приведёт к появлению завтра или через год самых быстрых процессоров, однако это исследование приблизит момент появления нового поколения электроники, когда классические полупроводники полностью изживут себя в сфере наиболее производительных решений. Открыта универсальная молекула для лучших дисплеев OLED, датчиков и биотеха

05.07.2025 [10:35],

Геннадий Детинич

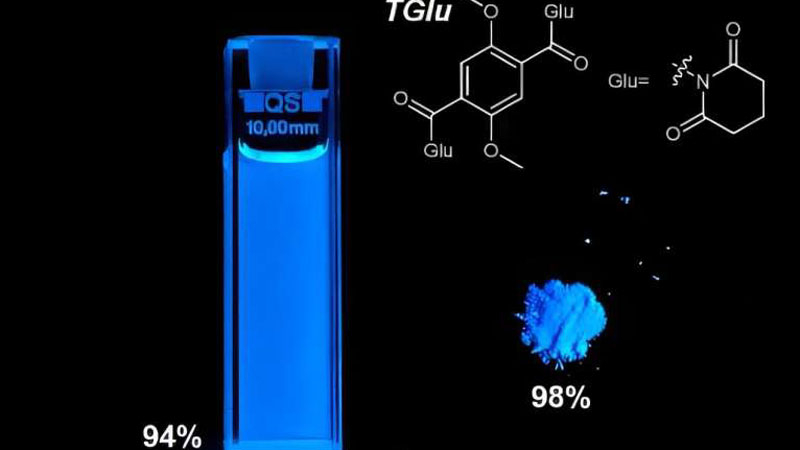

Группа учёных во главе с исследователями из Университета Мичигана (University of Michigan) открыла универсальную молекулу для флуоресцентных применений, которая одинаково рекордно эффективна как в твёрдом, так и в жидком состоянии. Такие особенности до предела расширяют сферу её применения от дисплеев до датчиков и визуализации в биологии, одновременно снижая расходы на производство.

Источник изображения: University of Michigan Большинство исследований в сфере поиска новых светоизлучающих молекул начинается с жидкой фазы, с которой учёным проще работать. Перевод вещества в твёрдую фазу часто настолько сильно изменяет свойство соединений, что оно оказывается неинтересным для дальнейшей разработки, что означает потерянные время и деньги. И если с потерей денег ещё можно смириться, то время — это абсолютно невосполнимый ресурс. Флуоресцентные молекулы, называемые флуорофорами, способны поглощать свет и излучать его на более низких энергетических уровнях (с большими длинами волн). Они обеспечивают свечение пикселей в OLED-дисплеях и помогают врачам и учёным понять, что происходит в клетках и тканях. В дисплеях и в датчиках они должны быть твёрдыми, но для биологических целей обычно используются жидкости. Большинство флуорофоров плохо работают в обеих фазах вещества, но только что открытый флуорофор работает. «Флуоресцентный материал достиг рекордной яркости и эффективности: квантовая эффективность в твёрдом состоянии составила 98 %, а в растворе — 94 %», — сказал Джинсанг Ким (Jinsang Kim), профессор естественных наук и инженерии на факультете материаловедения и инженерии Мичиганского университета, который руководил исследованием. Открытой учёными молекуле дали название TGlu. По факту это одно бензольное кольцо (шесть соединённых в правильный шестиугольник атомов углерода), к которому симметрично с противоположных сторон подсоединены по две группы доноров электронов и акцепторов. За счёт своих малых размеров и тесного расположения источника и приёмника электронов молекула приобретает те удивительные свойства, которые позволяют ей в жидком и твёрдом состоянии быть примерно одинаково эффективной. Интересно, что молекула TGlu была открыта случайно, как часто происходит в научной работе. В исследовании она была не конечным, а промежуточным компонентом. В дальнейшем можно отталкиваться от её структуры и синтезировать новые флуоресцентные вещества. Эта под воздействием возбуждающего видимого света устойчиво испускает свет синей длины волны. Подбирая соединения с другими энергетическими зазорами можно открыть молекулы, светящиеся красным и зелёным светом. Также учёные намерены ввести в соединение TGlu фосфор. Атомы фосфора традиционно более эффективны в флуоресценции. Универсальность молекулы обещает упростить масштабирование при коммерческом производстве таких соединений, что позволит быстрее внедрить открытие для выпуска передовых дисплеев, сенсоров и в биотехе. Нейросеть победила квантовую интерференцию и превзошла учёных в анализе данных по бозону Хиггса

24.06.2025 [13:08],

Геннадий Детинич

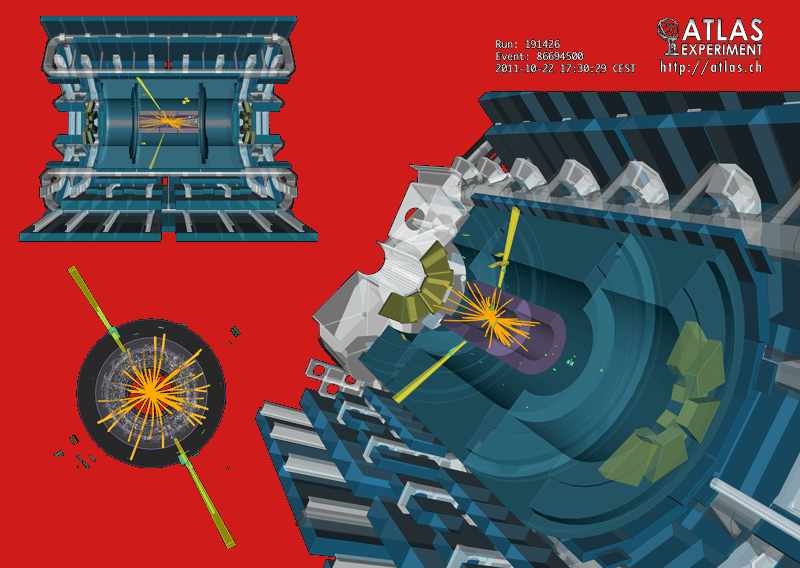

Пока учёные прогнозировали результаты исследования бозона Хиггса на Большом адронном коллайдере на 15 лет вперёд, нейросеть выполнила всю работу за них. Теперь необходимо строить новый прогноз по экспериментам, что требует разработки новых опытов и условий их проведения. Но в этом и заключается прелесть ситуации: наука может заметно быстрее продвигаться вперёд к пока ещё неизвестной физике.

Источник изображения: CERN Эта история началась в 2017 году, когда один из руководителей коллаборации ATLAS на БАК поручил аспиранту Айшику Гошу (Aishik Ghosh) проработать один из вариантов детектирования бозона Хиггса, впервые зарегистрированного пятью годами ранее. Бозон Хиггса считается ответственным за массу элементарных частиц. На ускорителе он возникает в процессе сталкивания протонов и их распада. В частности, при распаде могут возникать W-бозоны, которые отвечают за слабые ядерные взаимодействия в ядрах. При слиянии W-бозонов может возникать бозон Хиггса, который тут же распадается на два Z-бозона, тоже являющихся переносчиками слабого ядерного взаимодействия. В свою очередь, Z-бозоны распадаются на лептоны, например, на электронно-позитронные пары. Нюанс в том, что бозон Хиггса образуется не всегда, и этот этап в процессе распада может быть пропущен без изменения всей схемы. И анализировать приходится не то, что есть, а то, что пропало, а это гораздо труднее. По крайней мере, для нейронной сети, для которой, таким образом, отсутствует база для обучения. Все эти замечательные явления можно обнаружить лишь при скрупулёзном моделировании и анализе невообразимого объёма данных по экспериментам. Ситуацию также осложняет тот факт, что частицы, а по сути — это квантовые поля, подвержены эффекту интерференции. Вспомните о поведении множества кругов на воде во время дождя. Примерно в таких, но стократ более сложных условиях учёные ищут следы каждой «капли» и умудряются узнать о ней буквально всё — от массы до других физических характеристик. Если бы не явление квантовой интерференции, жизнь исследователей была бы проще. Но не в этой Вселенной… Аспирант, которому поручили проработать один из вариантов распада протонов на W-бозоны, быстро понял, что он занимается чем-то не тем. Явление интерференции вносило настолько большую погрешность в анализ, что требовалось видеть всю картину целиком, а не работать над одним из её вариантов. Тогда начинающий учёный скормил данные нейронной сети, которая до этого не применялась к анализу подобных массивов данных — это Neural Simulation-Based Inference (NSBI) (по-русски, вывод на основе нейронного моделирования). Нейронной сети NSBI было дано задание самостоятельно смоделировать явления в эксперименте на БАК и на основе моделей предсказать результаты измерений по бозону Хиггса. Тем самым, вместо попыток изучать по отдельности те или иные пути распада, новый метод учитывал все возможные пути и их интерференцию, что позволяло более точно анализировать данные. К этому времени работой аспиранта заинтересовался руководитель проекта, и подключились другие специалисты коллаборации ATLAS. К декабрю 2024 года были подготовлены и опубликованы две научные статьи, прошедшие строгое рецензирование. Одна статья рассказала о методе, а вторая заново проанализировала старые данные ATLAS с помощью нейронной сети. Результат превзошёл ожидания. Нейронная сеть дала более точные характеристики бозона Хиггса, чем коллектив учёных. «Одна из забавных особенностей этого метода, который Айшик так сильно продвигал, заключается в том, что каждый раз, когда мы делаем прогноз — вот насколько хорошо мы будем работать через 15 лет, — мы подчистую разбиваем эти прогнозы, — говорят исследователи. — Так что сейчас нам приходится переделывать набор прогнозов, потому что мы уже сегодня [с помощью нейронной сети] достигли наших старых прогнозов на 15 лет вперёд. Это очень забавная проблема». Физики создали свет из ничего — но пока только на модели

18.06.2025 [11:09],

Геннадий Детинич

Группа учёных из Оксфордского университета (University of Oxford) и Высшего технического института в Лиссабоне (Instituto Superior Técnico in Lisbon) создала самую точную симуляцию квантовых эффектов в вакууме. Им впервые удалось на модели показать, как «из ничего» возникает свет. Модель готовит почву для экспериментов, которые смогут подтвердить давнюю теорию о том, что вакуум — это не пустота, а источник виртуальных частиц.

Источник изображения: Zixin (Lily) Zhang Согласно современным представлениям, все элементарные частицы и весь наш осязаемый и неосязаемый мир — это проявления квантовых полей. По сути, все частицы во Вселенной являются виртуальными. В частности, вакуум постоянно порождает электронно-позитронные пары, которые возникают и исчезают слишком быстро, чтобы их можно было зафиксировать современными приборами. Учёные лишь недавно подошли к созданию лазеров мощностью 100 и более петаватт, способных воздействовать на мир на столь фундаментальном уровне, что даже вакуум (квантовые поля) начнёт реагировать. Работа британских и португальских исследователей поможет экспериментально зафиксировать эти явления. Симулятор смог воспроизвести эффект, известный как четырёхволновое смешение в вакууме. Vacuum four-wave mixing (FWM) — это нелинейный оптический процесс, происходящий в вакууме при взаимодействии четырёх электромагнитных волн на квантовом уровне. В отличие от классического FWM, которое обычно происходит в средах с выраженной нелинейностью, например в кристаллах или газах, вакуумное FWM обусловлено квантово-электродинамическими (КЭД) эффектами, такими как виртуальные электронно-позитронные пары, возникающие в силу принципа неопределённости Гейзенберга. Эксперимент в симуляции был основан на воспроизведении эффекта фотон-фотонного рассеяния. Два лазерных луча мощностью в сотни петаватт (на иллюстрации показаны зелёным цветом) пересекались в одной точке с поляризационным лазером меньшей мощности (красным). Точнее, этот лазер поляризовал вакуум, создавая условия для рассеяния фотонов на виртуальных частицах. В результате возникал четвёртый луч (фиолетовый на иллюстрации), обладающий отличными от исходного излучения характеристиками — длиной волны и уровнем энергии. При этом соблюдались законы сохранения энергии и импульса. Представленная модель впервые обеспечила симуляцию с временным разрешением. Для постановки натурного эксперимента требуется соблюдение множества сверхточных параметров — по ориентации, фокусировке и другим характеристикам пересекающихся лучей. Модель показала, как именно нужно это реализовать и где наблюдать результат. Желающие получить Нобелевскую премию по физике могут погрузиться в статью о симуляции, опубликованную в журнале Communications Physics. Шум во благо: физики добились квантовой «гиперзапутанности» атомов при помощи лазерного пинцета

31.05.2025 [13:24],

Павел Котов

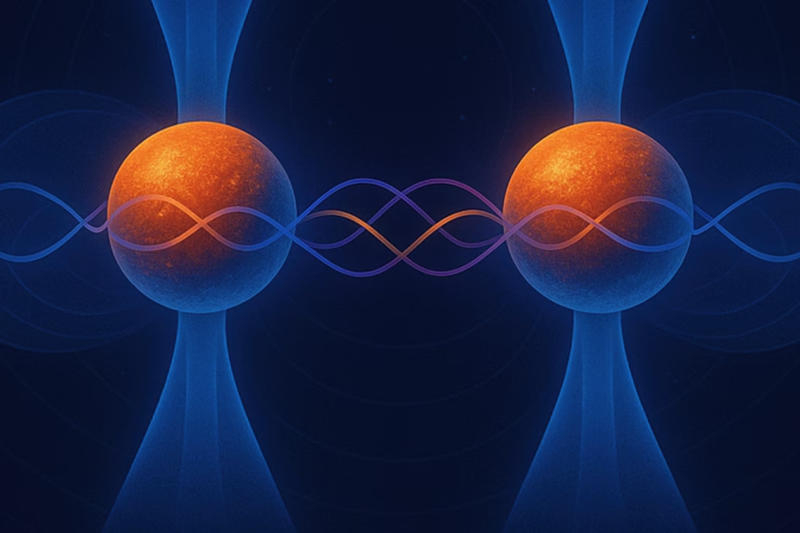

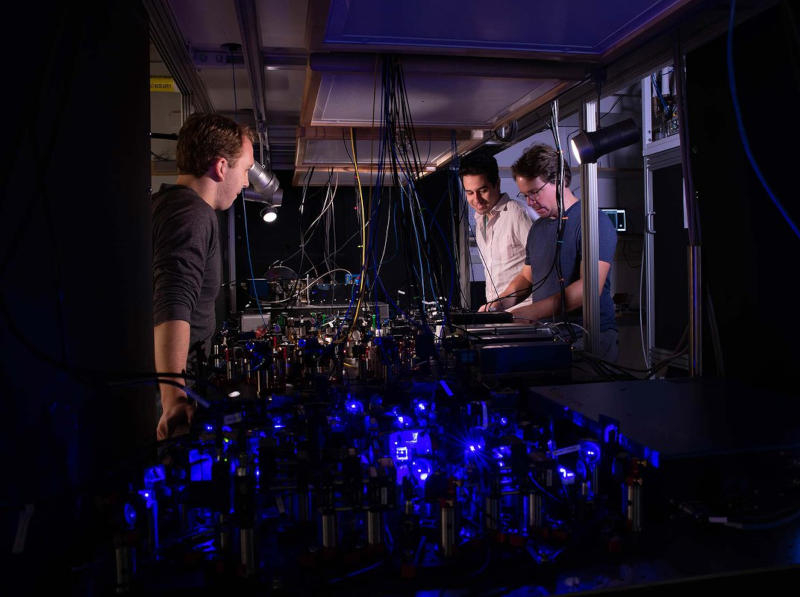

Учёные Калифорнийского технологического института (Калтех) разработали новый способ управления отдельными атомами при помощи оптического пинцета из лазерного света и создания состояния гиперзапутанности. Это, возможно, поспособствует появлению новых форм квантовых вычислений и достижений в квантовом моделировании, которые помогут ответить на некоторые фундаментальные вопросы физики.

Источник изображений: caltech.edu Позволяющий манипулировать отдельными атомами квантовый пинцет учёные Калтеха используют уже несколько десятилетий — он помог им обеспечить квантовую коррекцию и описать метод создания самых точных в мире часов. Одной из сопутствующих проблем в этом процессе традиционно было естественное движение атомов, которое вносит в квантовую систему шум и ошибки. В новом исследовании учёные показали, как это свойство можно обратить во благо. В последнем проекте они использовали это движение для создания гиперзапутанных групп атомов. Обычная квантовая запутанность предполагает, что две и более частиц синхронизированы, и одно из свойств остаётся у них одинаковым на огромных расстояниях. У атомов в состоянии гиперзапутанности одинаковыми оказываются сразу несколько свойств. В ходе эксперимента физики Калтеха связали как состояния движения, так и электронные состояния (меру уровня внутренней энергии атома) в паре атомов. «Это позволяет нам кодировать больше квантовой информации на атом. Получается больше запутанности с меньшими ресурсами», — прокомментировали достижение авторы проекта.  Чтобы добиться этого состояния гиперзапутанности, учёным пришлось охладить нейтральный атом одного из щелочноземельных металлов при помощи метода, предусматривающего «обнаружение и последующую коррекцию тепловых двигательных возбуждений» — его движение почти полностью остановили. На следующем этапе атомы заставили колебаться как маятники в двух разных направлениях одновременно, создав тем самым состояние суперпозиции, при котором частица принимает противоположные значения свойств сразу. Далее эти колеблющиеся атомы запутали с парами, соответствующими их движению, и перевели в состояние гиперзапутанности, внеся электронные состояния. Целью эксперимента было определить пределы, в рамках которых можно контролировать атомы. «Мы, по сути, строим ящик с инструментами. Мы знали, как управлять электронами в атоме, а теперь узнали, как управлять внешним движением атома в целом — как будто атом — это игрушка, которую ты освоил полностью», — рассказали учёные. Они сделали вывод, что в гиперзапутанность можно включать новые состояния или свойства, и это может использоваться на практике: в квантовых технологиях, вычислениях, моделировании и точных измерениях. Физики из ЦЕРН покатали антиматерию в обычном грузовике — и она не взорвалась

22.05.2025 [16:57],

Геннадий Детинич

Курьерская доставка антиматерии стала реальностью. На днях учёные из ЦЕРН впервые в истории доставили антиматерию на обычном грузовике из Франции в Швейцарию. Доставка была условной. Грузовик с антиматерией внутри контейнера около четырёх часов колесил по территории ЦЕРН, благо научный комплекс построен на границе между Швейцарией и Францией. В будущем это поможет перевозить антивещество в лаборатории по всей Европе.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews Антивещество как часть фундамента нашего мира подлежит изучению, что помогает нам понять основы мироздания. Однако оно не накапливается в природе вокруг нас, чтобы его можно было свободно взять для экспериментов. Фабриками антивещества служат ускорители частиц — коллайдеры. Ускоритель в ЦЕРН также производит антиматерию, в частности антипротоны. В лаборатории синхротрона центра пучок протонов бомбардирует металлическую мишень. Это выбивает из мишени антипротоны с энергиями около 3500 МэВ (миллионов электронвольт). Чтобы изучать частицы, их необходимо охладить — снизить их энергию до минимально возможного уровня. Направляя антипротоны через лист металлической фольги, их энергию удаётся снизить до 5,3 МэВ. Но и это всё ещё много. После этих процедур антипротоны направляются в накопительное кольцо комплекса Extra Low Energy Antiproton (ELENA). В накопительном кольце с помощью плазмы энергия антипротонов понижается до 90 КэВ. Этот сложный процесс позволяет получить лишь ничтожное количество антивещества. Для производства одного нанограмма антивещества потребовались бы тысячи лет работы установки. Но работать уже есть с чем. Проблемой было доставить антивещество куда-либо, поскольку его контакт с обычной материей моментально привёл бы к аннигиляции с последующим взрывом. Учёные работают с антипротонами в лаборатории ЦЕРН, но их изучение там неполное. ЦЕРН — это очень шумное место для исследования частиц с малой энергией. Там много магнитов, катушек и прочего оборудования — площадку постоянно омывает шквал электромагнитного загрязнения. Антипротоны желательно было бы перевезти в защищённые лаборатории, как на других участках центра, так и за его пределами — по всей Европе. И теперь такая возможность появилась. Разработкой накопительных и транспортных контейнеров BASE-STEP и PUMA учёные ЦЕРН занялись в 2021 году. К настоящему времени работа завершена, контейнер создан и успешно протестирован на перевозке антивещества на обычном грузовике. В длину контейнер около двух метров. Облако охлаждённых антипротонов поддерживается в электромагнитной ловушке внутри контейнера при температуре чуть выше абсолютного нуля. Установленный на грузовике генератор способен поддерживать работу контейнера достаточно долго, чтобы антивещество могло быть доставлено в любую лабораторию на территории Европы. Учёные построили симулятор чёрной и белой дыры — он поможет создать электронику будущего и не только

22.04.2025 [22:56],

Геннадий Детинич

Далёкие и непостижимые чёрные дыры сложно рассматривать как объекты для активных экспериментов. Поэтому для лабораторных опытов учёные создали оптический аналог чёрной и даже гипотетической белой дыры. Разработанное устройство ведёт себя как чёрная или белая дыра — поглощая или отражая свет в зависимости от поляризации. Оно может помочь в изучении космических явлений и создании технологий будущего.

Источник изображения: University of Southampton В общей теории относительности Эйнштейна чёрные дыры известны своей способностью поглощать свет и материю, искривляя пространство-время и создавая границу, за которой даже свет не может покинуть чёрную дыру. Строго говоря, чёрные дыры всё ещё считаются гипотетическими объектами, хотя в их существовании почти не осталось сомнений. Белые дыры, которые, согласно гипотезам, не позволяют свету и материи проникнуть внутрь, известны исключительно как теоретические конструкции, «существующие» в решениях уравнений Эйнштейна. Группа исследователей из Саутгемптонского университета (University of Southampton) разработала революционное оптическое устройство, которое одновременно имитирует физику чёрных дыр и их загадочных двойников — белых дыр, но только в оптическом диапазоне. Настоящая гравитация чёрных дыр по-прежнему остаётся недоступной для воспроизведения в лабораторных условиях. Эти «оптические аналоги» используют принцип когерентного идеального поглощения, чтобы в зависимости от поляризации либо поглощать, либо отражать свет — подобно тому, как чёрные дыры поглощают материю, а гипотетические белые дыры её испускают. Это открывает новые возможности для изучения далёких космических явлений в лабораторных условиях и для разработки передовых технологий, таких как системы преобразования энергии и стелс-материалы. Формируя стоячую волну и направляя её на сверхтонкий поглощающий материал, устройство может либо поглощать почти весь свет, либо пропускать его — имитируя поведение чёрных дыр или предполагаемое отражающее поведение белых. По сути, это лабораторная система, способная улавливать или отталкивать свет в зависимости от его поляризации. Внешне устройство представляет собой двойную призму с тонкой плёнкой посередине. Плёнка имитирует оптическое поведение чёрной и белой дыры, причём делает это математически точно. Это означает, что теперь можно проводить эксперименты, которые воспроизводят поведение реальных астрофизических объектов. Эксперименты, проведённые командой исследователей, подтвердили работоспособность концепции: устройство управляет электромагнитными волнами таким образом, что это действительно отражает поведение гравитационных чёрных и белых дыр. Моделирование показало отсутствие отражения от устройства — как в случае с аналогом чёрной дыры, — и образование стоячей волны из-за интерференции падающего и отражённого света — как в случае с белой дырой. Учёные отмечают: «Наше оптическое устройство можно использовать как аналог для изучения физики этих далёких небесных явлений, а также как практическую основу для целого ряда потенциальных применений, связанных с адаптацией электромагнитных волн и усилением взаимодействия света и материи — таких как обнаружение, преобразование энергии, мультиспектральная маскировка, стелс-технологии и многое другое». Физики обнаружили аномальный эффект Холла в неожиданном месте

18.04.2025 [15:55],

Геннадий Детинич

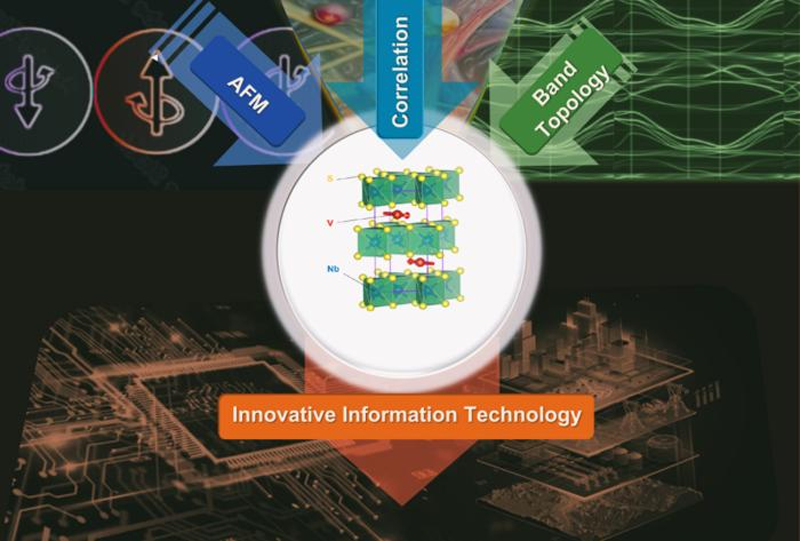

Явление магнетизма широко используется в электронике и запоминающих устройствах. Оба направления привлекают внимание большого круга учёных своей высочайшей практической ценностью. Очевидно, что границы возможностей и применяемых материалов постоянно нуждаются в расширении. Прорыв смогли совершить японские учёные, обнаружив уникальные магнитные свойства у материалов, которые, как считалось, не должны были их проявлять.

Поиск взаимодействия между антиферромагнетизмом, зонной топологией и сильными электронными взаимодействиями. Источник изображения: Ray et al 2025 Магнитные материалы в лице ферромагнетиков с упорядоченными спинами электронов способны демонстрировать аномальный эффект Холла. Обычный эффект Холла возникает во внешнем магнитном поле при пропускании тока через магнитный образец. В случае аномального эффекта Холла поле в образце (разность потенциалов на его концах или напряжение) возникает в магнитном материале даже без внешнего магнитного поля. Подобного явления никто не ожидал в случае антиферромагнетиков. Спины в таких материалах неупорядочены и компенсируют друг друга при противоположной ориентации. Однако даже в антиферромагнетиках были обнаружены признаки аномального эффекта Холла. Это означает, что в качестве магнитной памяти может использоваться новый класс материалов со своими уникальными свойствами, что потенциально обещает улучшение характеристик запоминающих устройств. Теперь необходимо тщательно разобраться в этом явлении и подвести фундаментальную научную базу — именно этим и занялись учёные из Японии. «Ранее уже сообщалось об аномальном эффекте Холла, возникающем в определённом классе коллинеарных антиферромагнетиков, — говорят исследователи. — Однако наблюдаемые сигналы были чрезвычайно слабыми. Выявление аномального эффекта Холла без намагниченности представляло большой научный и технологический интерес». «Одной из главных задач нашего исследовательского проекта было создание последовательной научной картины на основе наших наблюдений, — заявляют авторы новой работы. — Каждый шаг требовал тщательной интерпретации, особенно из-за структурных нарушений, характерных для систем дихалькогенидов переходных металлов (TMD)». Учёные использовали семейство материалов под названием дихалькогениды переходных металлов в качестве двумерных строительных блоков. Вставляя магнитные ионы между атомными слоями, исследователи могли управлять движением и взаимодействием электронов. Модифицированная до трёхмерного состояния структура продемонстрировала новое поведение, невозможное в двумерной форме. Только после этого исследователям удалось измерить аномальный эффект Холла в широком диапазоне температур и магнитных полей. Кроме того, учёные из США предоставили доказательства в виде микроскопических изображений образцов, подтверждающих коллинеарную антиферромагнитную структуру материала. Затем результаты были сопоставлены с теоретическим анализом и расчётами, выполненными группой учёных из Токийского университета. Полученные результаты стали первым убедительным экспериментальным доказательством аномального эффекта Холла, наблюдаемого в коллинеарных антиферромагнетиках. Поскольку традиционно считается, что аномальный эффект Холла связан с намагниченностью, его обнаружение в подобных материалах указывает на явления, выходящие за рамки стандартного понимания. Исследователи предполагают, что это связано с уникальной структурой электронных зон материала, которая вызывает появление так называемого «виртуального магнитного поля» и усиливает аномальный эффект Холла в отсутствие намагниченности. Работа будет продолжена, поскольку полного понимания физики этого процесса пока не достигнуто. |