|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

«Джеймс Уэбб» впервые в истории засёк признаки полярного сияния над несостоявшейся звездой

10.01.2024 [15:30],

Геннадий Детинич

Новое исследование несостоявшихся звёзд — коричневых карликов — позволило впервые обнаружить признаки невиданного ранее феномена. На одном из объектов проявились признаки полярного сияния, что невозможно было предположить даже в принципе. На соседних с звёздами планетах сияния ионосферы — это обычное явление. Но чтобы оно возникло без постороннего воздействия — с таким учёные ещё не встречались.

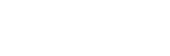

Полярное сияние над коричневым карликом в представлении художника. Источник изображения: NASA, ESA, CSA, Leah Hustak (STScI) Об открытии сообщила команда учёных во главе с астрономом Американского музея естественной истории Джеки Фарти (Jackie Faherty). С помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» учёные исследовали 12 коричневых карликов. Среди них были объекты W1935 и W2220 — это два очень похожих коричневых карлика, которые оказались близкими клонами друг друга. Они были идентичны по температуре и яркости, а также по химическому составу, включая содержание воды, аммиака, монооксида углерода (угарный газ) и двуокиси углерода (углекислый газ). Но было и отличие: в инфракрасном диапазоне метан в составе W1935 излучал свет, а W2220 — поглощал. Изучение газовых гигантов в нашей Солнечной системе показало, что свечение метана в полярных областях сопровождается полярными сияниями. Но на планеты внутри системы воздействует излучение центральной звезды. Энергичные частицы покидают звезду и попадают в магнитные поля планет, а те отводят их в полярные области, где происходит взаимодействие с атомами ионосферы, которое сопровождается разогревом верхних слоёв и, как проявление всего этого, полярными сияниями.

«Уэбб» засёк эмиссию метана в атмосфере коричневого карлика, что указывает на возможное полярное сияние Однако коричневый карлик — это звезда, которой не хватило массы для запуска термоядерной реакции. Он сам по себе в системе и ничто не должно влиять на его атмосферу и ионосферу. Там не должно быть признаков полярных сияний, что подтверждает наблюдение объекта W2220. Напротив, ионосфера W1935 оказалась разогретой без видимой причины, что заставило заподозрить на нём полярные сияния. Какие процессы заставили метан нагреться в верхних слоях коричневого карлика W1935, учёные не знают, но намерены выяснить это в будущих наблюдениях за такими объектами. Возможно феномен полярных сияний имеет также иную природу, чем ту, которую мы наблюдаем в нашей системе. Обсерватория «Джеймс Уэбб» предоставляет возможность таких наблюдений, каждый раз доказывая, что из затраченных на её запуск $10 млрд каждый цент окупится сторицей. Учёные воссоздали поведение неуловимого магнитного монополя с помощью алмазов и ржавчины

03.01.2024 [13:32],

Геннадий Детинич

Предсказанный в 1931 году Полем Дираком магнитный монополь — гипотетическая частица с одним единственным магнитным полем — до сих пор не получил наблюдательного подтверждения. Столетие поиска магнитного монополя не дали никакого результата. В то же время подтверждение его существования открыло бы дорогу к проработке «теории всего» — единой физико-математической теории функционирования нашей Вселенной.

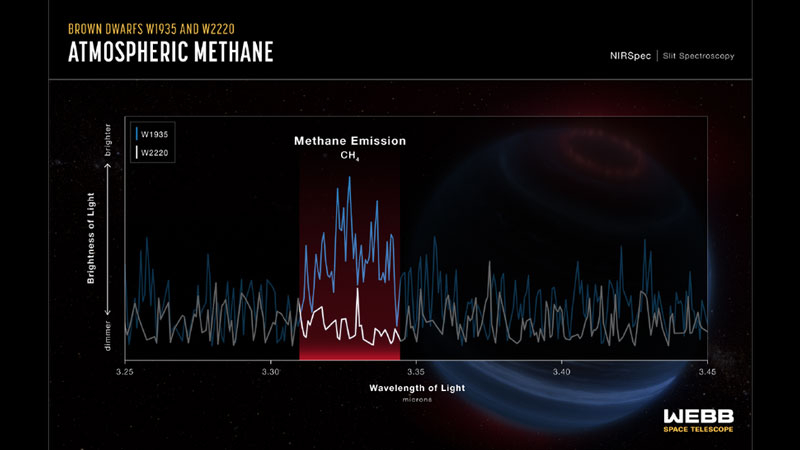

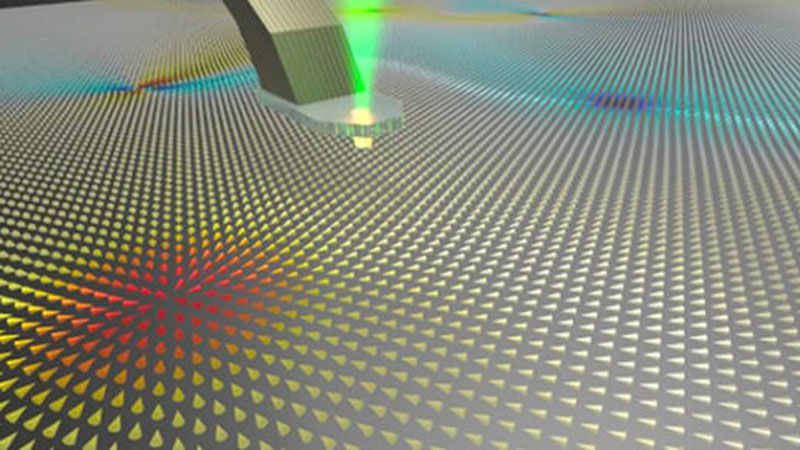

Источник изображения: Anthony Tan / Michael Hoegen «Если бы монополи действительно существовали, и мы смогли бы их изолировать, это было бы похоже на поиск недостающего фрагмента головоломки, который считался утерянным», — пояснил физик Мете Ататюр (Mete Atatüre) из Кембриджского университета, один из авторов новой работы по поискам признаков магнитного монополя. В этой работе, опубликованной в журнале Nature Materials, международная группа исследователей во главе с учёными из Кембриджского университета в Великобритании наблюдала монопольное поведение магнитных полей при прохождении через гематит, материал, похожий на обычную ржавчину. Сразу уточним, что это не наблюдение за поведением гипотетической частицы. Это попытка оценить закономерности, которые можно было бы выявить в процессе наблюдения настоящего магнитного монополя. На практике учёные обнаружили и изучили связь между спиновыми паттернами в антиферромагнитных материалах под воздействием точечного приложения магнитного поля, которое имитировало магнитный заряд монополя. «Проблемой всегда было прямое отображение этих структур в антиферромагнетиках из-за их более слабого магнитного притяжения, но теперь мы можем сделать это с помощью забавного сочетания алмазов и ржавчины», — сказал физик Энтони Тан (Anthony Tan) из Кембриджского университета.

Источник изображения: Nature Materials, 2023 Использовать слово ржавчина в сочетании с алмазами учёные считают забавным. Но это лишь гематит — широко распространённый минерал железа Fe2O3, обычная железная руда. Это антиферромагнетик с нейтральным магнитным полем в обычном состоянии. Упорядоченная и нейтральная структура магнитных доменов в этом материале легко локализуется на очень и очень маленьких масштабах. Для вывода её из равновесия использовалась тончайшая алмазная игла, точнее — алмазная квантовая магнитометрия. С помощью детектирования ориентации спина электронов в игле можно измерять слабые магнитные поля в образце не нарушая их. По сути, учёные создали имитацию воздействия гипотетической частицы на магнитную решётку образца и смогли увидеть это воздействие прибором. Это открывает путь к новым методам поиска неуловимой частицы, обнаружение которой невозможно переоценить для современной физики. В дальнейшем результаты этого исследования могут быть использованы для разработки компьютерных технологий, которые будут быстрее, чем те, что мы имеем сегодня, и более бережны к окружающей среде (за счет более низкого энергопотребления), за что нужно будет благодарить особые свойства антиферромагнитных материалов. «Мы показали, как алмазная квантовая магнитометрия может быть использована для разгадки таинственного проявления магнетизма в двумерных квантовых материалах, что может открыть новые области исследований в этой сфере», — пояснил Тан. «Джеймс Уэбб» разглядел в огромной древней галактике шесть галактик меньшего размера

30.12.2023 [14:34],

Геннадий Детинич

Космическая обсерватория им. Джеймса Уэбба совершила одно из самых значительных разоблачений в астрономии последних лет. Обнаруженная в 2013 году крупнейшая древняя галактика HFLS3 возрастом всего 880 млн лет оказалась не тем, о чём заявили учёные. Как показало наблюдение с помощью «Уэбба», HFLS3 — это столкновение шести молодых галактик на заре времён.

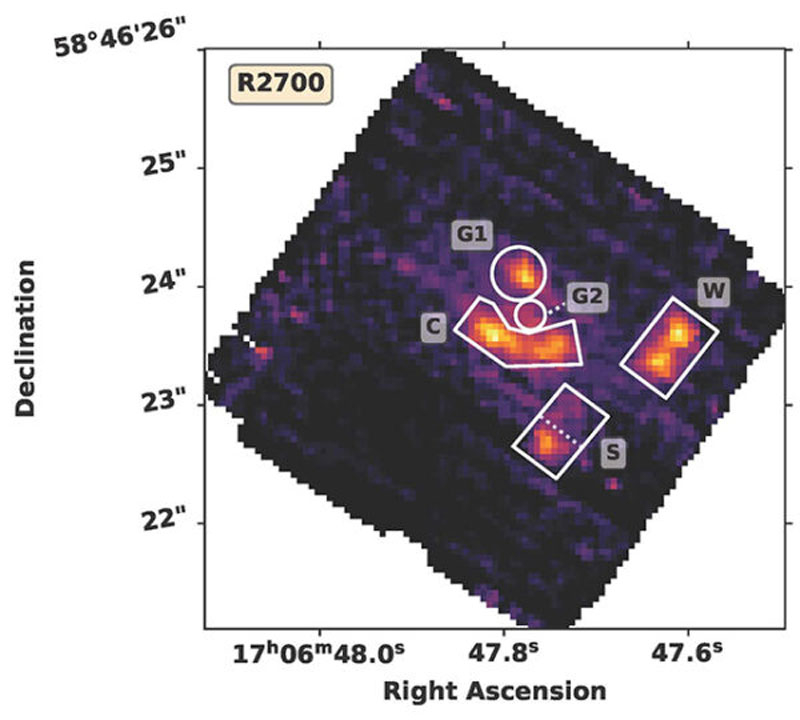

«Галактика» HFLS3 в представлении художника. Источник изображения: ESA/C. Carreau Ранняя Вселенная была временем бурных событий. В первые 2 млрд лет после Большого взрыва — примерно 13,8 млрд лет назад — звездообразование заметно активизировалось, и галактики вспыхивали в темноте, сталкивались и росли. Но попробуйте разглядеть детали из нашего времени! Немудрено, что несовершенство научных приборов не всегда позволяет понять, что происходило в конкретных областях пространства в определённое время. Открытие «галактики» HFLS3 в 2013 году поразило учёных. Объект был обнаружен в данных космического телескопа «Гершель». Он находился в самом начале рождения Вселенной в эпоху реионизации, порождая звёзды с поразительной скоростью — около 3000 масс Солнца в год. Для сравнения, наша галактика Млечный Путь производит звёзды в темпе до 8 масс Солнца в год. И это при том, что HFLS3 и Млечный Путь имели примерно одинаковую массу. Происходящее в HFLS3 невозможно было объяснить с помощью современных теорий в космологии. Последующие наблюдения «Гершеля» и привлечение к этому другого космического телескопа — «Хаббла» позволили заподозрить, что HFLS3 — это не то, чем кажется. Больше ясности внёс телескоп «Джеймс Уэбб», когда наблюдал этот участок неба осенью 2022 года. Команда астрофизиков под руководством учёного Гарета Джонса (Gareth Jones) из Оксфордского университета проанализировала данные по наблюдению HFLS3 и подготовила научную работу, которая ещё не прошла рецензирование для печати в журнале Astronomy & Astrophysics и доступна на сайте arXiv.

Как на самом деле выглядит «галактика» HFLS3 в данных «Уэбба». изображения: Astronomy & Astrophysics. Учёные обнаружили, что HFLS3 состоит из трёх пар маленьких галактик, вращающихся в своеобразном космическом танце, который ведёт их к неизбежному столкновению в пространстве протяжённостью всего 36 000 световых лет. Это столкновение должно было произойти в течение миллиарда лет после наблюдения, что может считаться довольно коротким промежутком времени для такого грандиозного явления, как столкновение галактик. Галактики в парах настолько близки друг к другу, что их гравитационное взаимодействие перемешивает их звездообразующий материал, заставляя его вспыхивать при звездообразовании, что также объясняет чрезвычайно высокую скорость, с которой рождаются новые звёзды. И это открытие предлагает захватывающий кадр того, как галактики взаимодействовали и росли в период, известный как Космический рассвет. «HFLS3, вероятно, не является экстремальной вспышкой звездообразования, а вместо этого представляет собой одну из самых плотных групп взаимодействующих звездообразующих галактик за первый миллиард лет существования Вселенной. Недавние и продолжающиеся наблюдения с высоким разрешением ... помогут лучше охарактеризовать эту уникальную область», — поделились учёные своим анализом в статье. Учёные придумали, как превратить чистую энергию в материю с помощью одних только лазеров

26.12.2023 [20:05],

Геннадий Детинич

Один из постулатов квантовой физики говорит, что материя может возникать с помощью одного только света (фотонов). На практике проверка этого требует колоссальных энергий и ещё ни разу не проверялось в лаборатории. Группа учёных из США и Японии нашла условия, при которых такой эксперимент становится возможным с использованием современных лазеров.

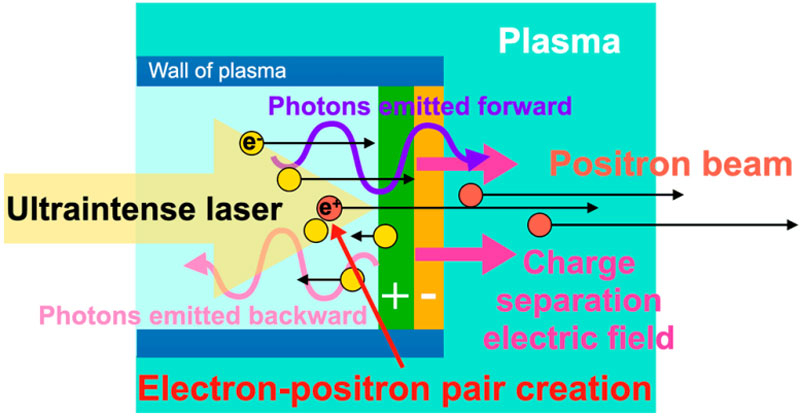

Источник изображения: SciTechDaily.com Следует сказать, что косвенно синтез материи из энергии света был реализован в лаборатории и не один раз за последние два–три года. Учёные разгоняли ионы золота и других тяжёлых металлов до релятивистских скоростей. На такой скорости ионы были окружены облаками фотонов, что вело к столкновениям между фотонами при сближении ионов металлов. В этих столкновениях рождались частицы и античастицы (обычно электроны и позитроны). Иначе говоря, фотон-фотонные взаимодействия порождали материю, что прекрасно регистрировалось научными приборами. Повторить подобный эксперимент с одними только лазерными лучами — воспроизвести чистый эксперимент перехода энергии в материю — это подняться на другой уровень науки. Как это сделать, рассказала группа исследователей из Университета Осаки и Калифорнийского университета в Сан-Диего. Они использовали моделирование, чтобы продемонстрировать, как можно экспериментально производить материю исключительно из света, что в будущем может помочь проверить давние теории об эволюции Вселенной. «Наше моделирование демонстрирует, что при взаимодействии с интенсивными электромагнитными полями лазера плотная плазма может самоорганизовываться, образуя фотон-фотонный коллайдер, — объяснил доктор Сугимото (Sugimoto), ведущий автор исследования, ранее опубликованного в журнале Physical Review Letters. — Этот коллайдер содержит плотную популяцию гамма-лучей, в десять раз более плотных, чем плотность электронов в плазме, и энергия которых в миллион раз превышает энергию фотонов в лазере». При столкновениях фотона с фотоном в коллайдере образуются электрон–позитронные пары, а позитроны ускоряются электрическим полем плазмы, создаваемым лазером. В результате получается позитронный пучок. «Это первое моделирование ускорения позитронов в рамках линейного процесса Брейта–Уилера в релятивистских условиях, — сказал профессор Арефьев, соавтор исследования. — Мы считаем, что наше предложение экспериментально осуществимо, и с нетерпением ждем реализации в реальном мире». Доктор Вячеслав Лукин, директор программ Национального научного фонда США, который поддержал работу, добавил: «Это исследование показывает потенциальный способ исследовать тайны Вселенной в лабораторных условиях. Будущие возможности сегодняшних и будущих мощных лазерных установок стали еще более интригующими».

Физика процесса. Источник изображения: Yasuhiko Sentoku Суть процесса в том, что облучаемая доступными сегодня лазерами плазма в состоянии близком к критическому, способна самоорганизоваться и не только произвести позитроны (и электроны), но также ускорить их до ультрарелятивистских энергий. Лазерный импульс накапливает электроны на своем переднем крае, создавая сильное продольное электрическое поле плазмы. Поле создает движущийся гамма-коллайдер (своеобразный фронт волны, где происходят столкновения гамма-квантов), который генерирует позитроны с помощью линейного процесса Брейта-Уилера — аннигиляции двух гамма-квантов в электрон-позитронную пару. В то же время ускорителем для позитронов служит плазменное поле, а не лазер, как показано на иллюстрации выше. Именно открытие позитронного ускорения обещает возможность создать установку для первого в истории преобразования чистой энергии в материю. Для этого будет достаточно использовать доступные лазеры с интенсивностью 1022 Вт/см2. Моделирование показало, что позитронный пучок приобретёт энергию уровня гигаэлектрон-вольт с углом расхождения около 10 ° с зарядом 0,1 pC (106 электронов в импульсе). Ранее считавшееся фантастикой станет реальностью, но совсем не так, как в кино. Репликаторы из этого вряд ли получатся. Но подтверждение Стандартной модели и, не исключено, новая физика — это достойная награда за открытие. Самые впечатляющие снимки космоса от телескопа «Джеймс Уэбб» за 2023 год

26.12.2023 [19:15],

Сергей Сурабекянц

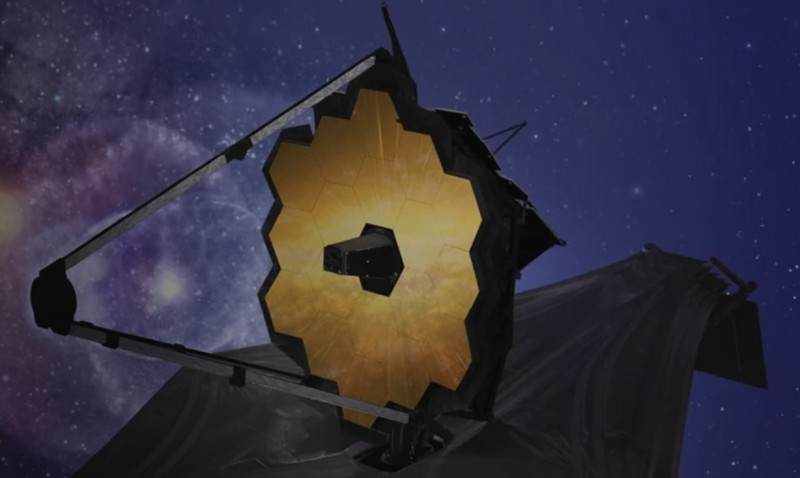

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» был запущен на Рождество 2021 года, после чего обсерватория стоимостью $10 млрд за 30 дней достигла пункта назначения в точке Лагранжа L2 на расстоянии 1,6 млн км от Земли. Телескоп потратил несколько месяцев на запуск оборудования и установку экрана, который защищает его от солнечной радиации. 2023-й стал первым полным годом работы космического телескопа и принёс большие плоды: были получены тысячи изображений, которые не просто радуют глаз.

Источник изображений: NASA Полученные снимки и данные наглядно показывают учёным, как рождаются и умирают звёзды, как сталкиваются и сливаются галактики, как создаются массивные скопления галактик и почему некоторые звёзды умирают всего через несколько тысяч лет вместо положенных 10 миллиардов. «Джеймс Уэбб» был спроектирован, построен и запущен для открытия неизведанного. Его рождественский подарок миру можно увидеть на фотографиях ниже. По расчётам создателей, телескоп должен проработать около 20 лет, а значит в будущем человечество получит ещё десятки тысяч невероятных изображений космоса, имеющих как научную, так и эстетическую ценность. На расстоянии около 1500 световых лет от Земли находится показанная на фото ниже пара звёздных близнецов Хербиг-Аро 46/47, которым едва исполнилось несколько тысяч лет. Это младенчество по космическим меркам, так как звезде размером с Солнце требуется в среднем 50 миллионов лет, чтобы достичь «совершеннолетия». Молодые звезды используют окружающие их облака звёздной пыли и газа для своего роста. Когда поглощение идёт слишком быстро, пыль и газ вырываются с обеих сторон формации, придавая молодой звёздной паре деформированный вид. Пара ярких звёздных образований, расположенных на расстоянии 1600 световых лет от Земли — туманность Ориона и скопление Трапеции — являются домом для 700 молодых звёзд на разных стадиях развития. Четыре из них легко увидеть в простой любительский четырёхдюймовый телескоп. Самая заметная из них в 20 000 раз ярче Солнца. Звезда Вольфа-Райе находится на расстоянии 15 000 световых лет от Солнечной системы и представляет собой очень редкий вид — в галактике Млечный Путь, насчитывающей не менее 100 миллиардов звёзд, таких всего 220. Вольф-Райе горит горячо и быстро, её температура в 20–40 раз выше нашего Солнца. Поэтому она быстро теряет водородную оболочку и обнажает гелиевое ядро, и всего через несколько сотен тысяч лет растворится в космической пыли. Для сравнения — продолжительность «жизни» Солнца около 10 миллиардов лет. В отличие от звезды Вольфа-Райе, знаменитая туманность Кольцо, сфотографированная «Джеймсом Уэббом» на расстоянии 2000 световых лет от Земли, угасает неторопливо и с достоинством. Туманность была открыта в 1779 году французским астрономом Антуаном Даркье де Пеллепуа (Antoine Darquier de Pellepoix). Под внешними слоями ионизированного газа, скрывается характерная голубая внутренняя часть, состоящая из водорода и кислорода, которые ещё не унесены звёздным ветром. Карликовая галактика NGC 6822 оправдывает своё название: она насчитывает всего 10 миллионов звёзд по сравнению со 100 миллиардами в Млечном Пути. Но малое количество звёзд NGC 6822 компенсирует зрелищностью, которую демонстрирует нам космический телескоп. Обнаруженная в 1884 году американским астрономом Э. Э. Барнардом (E.E Barnard), NGC 6822 имеет огромный пылевой хвост размером 200 световых лет в поперечнике. Плотное скопление звёзд в её составе светится в 100 000 раз ярче Солнца. Спиральная галактика М51, которая находится на расстоянии 27 миллионов световых лет от Земли и изяществом рукавов и компактностью структуры. У M51 имеется галактика-компаньон NGC 5195. Обе галактики вовлечены в нечто вроде гравитационного перетягивания каната, в котором NGC 5195 побеждает. Постоянное гравитационное воздействие NGC 5195 объясняет плотно переплетённую структуру рукавов M51 и приливные силы, приводящие к созданию новых звёзд в рукавах. В нижнем левом квадранте туманности Ориона «Джеймс Уэбб» сфокусировался на структуре, известной как Бар Ориона, названной так из-за своей диагональной формы, напоминающей гребень. Этот гребень сформирован мощным излучением окружающих его горячих молодых звёзд. Звёздное скопление IC 348 — ребёнок по меркам космоса, ему всего пять миллионов лет, а расположено оно примерно в 1000 световых годах от Земли. Состоящая примерно из 700 звёзд, IC 348 имеет структуру, похожую на тонкие завесы, созданные космической пылью, отражающей звёздный свет. Заметная петля в правой части изображения, вероятно, создана порывами солнечного ветра. Гигантская галактика Скопление Пандоры, формально известная как Abell 2744, представляет собой объединение четырёх звёздных скоплений. Галактика Скопление Пандоры удалена от Земли на расстояние 3,5 миллиарда световых лет и имеет ошеломляющий диаметр в 350 миллионов световых лет. Массивная совокупная гравитация скопления изгибает и увеличивает свет объектов на переднем плане, что позволяет астрономам использовать его в качестве гравитационной линзы. «Джеймс Уэбб» был построен главным образом для наблюдения за самыми старыми и удалёнными объектами во Вселенной, находящимися на расстоянии до 13,4 миллиардов световых лет от Солнечной системы. Но это не мешает телескопу иногда заглядывать на собственный «задний двор», что демонстрирует это потрясающее изображение Сатурна и некоторых из его 146 спутников. Ро Змееносца — это облачный комплекс молодых и горячих звёзд, расположенный всего в 460 световых годах от Земли. Неспокойный характер Ро Змееносца характеризуется струями газа, вырывающимися из молодых звезд. Большинство звёзд в этом скоплении по размеру сопоставимы с Солнцем, кроме значительно более крупной звезды S1. Она горит настолько ярко, что вырезает вокруг себя огромную полость образующимся вокруг неё звёздным ветром. Вселенная теряет хватку: древние звёзды создавали такие тяжёлые элементы, которых сегодня нет в природе

09.12.2023 [21:56],

Геннадий Детинич

Команда астрономов во главе со специалистом из Университета Мичигана изучила 42 старых звезды в Млечном Пути и пришла к удивительному выводу. На самой заре времён звёзды могли создавать элементы, намного более тяжёлые, чем всё то, что когда-либо встречалось в природе на Земле или вообще во Вселенной. Это заставит по-новому взглянуть на эволюцию звёзд и Вселенной.

Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews Сегодня трансурановые элементы или элементы с атомной массой свыше 260 создаются только в лабораториях. Но даже синтезированные они очень быстро разрушаются. В процессе распада возникает целый спектр обычных тяжёлых и широко распространённых элементов. В изученных астрономами старых звёздах нашей галактики, химические составы которых изучены от и до, было обнаружено изобилие таких элементов — «осколков» распада несуществующих сегодня в свободном виде трансурановых элементов. Важно отметить, что обнаруженные в старых звёздах тяжёлые элементы не могли появиться там в результате ядерного синтеза в ядрах звёзд (тяжелее железа там ничего не синтезируется в принципе). Более тяжёлые элементы синтезируются при больших энергиях, выбросы которых происходят в результате взрывов сверхновых и килоновых. Это настолько быстрые процессы, что они получили название r-процессов (rapid). В особенно экстремальных случаях, очевидно, синтезируются химические элементы с атомной массой свыше 260. Затем происходит быстрый распад таких элементов с образованием менее тяжёлых атомов, например, рутения, родия, палладия и серебра. Учёные доказали, что в наблюдаемых звёздах искомые химические элементы образовались в процессе деления ядер, а не непосредственно в r-процессе (синтезе). Об этом говорит комплексный химический состав звёзд и групповой анализ. Тем самым, похоже, на заре Вселенной древние звёзды могли порождать элементы с атомной массой свыше 260, чего сегодня нигде не наблюдается. «Это интересно, потому что ранее мы не обнаруживали ничего настолько тяжёлого в космосе или естественным образом на Земле даже при испытаниях ядерного оружия, — говорят авторы работы, опубликованной в журнале Science. — Но наблюдение за ними в космосе даёт нам представление о том, как осмысливать модели и деление, и может дать нам представление о том, как появилось такое богатое разнообразие элементов». Наша галактика дрейфует в суперпустоте — новая теория решает величайшую загадку астрофизики, но требует изменения теории Эйнштейна

05.12.2023 [20:21],

Геннадий Детинич

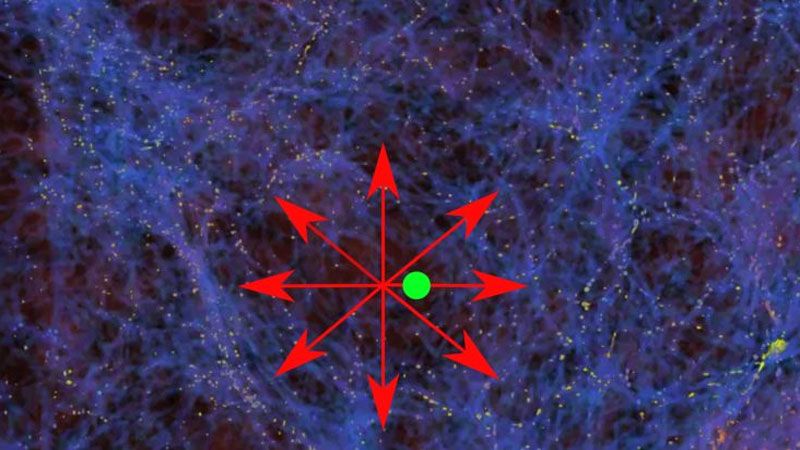

Группа астрофизиков выдвинула предположение, что наша галактика Млечный Путь находится в «супервойде» — огромном пространстве Местной Вселенной, где аномально мало вещества. Учёные предложили взять это за основу теории, которая помогла бы решить одну из величайших задач в астрофизике: почему измерение постоянной Хаббла даёт разный результат в зависимости от выбранной точки отсчёта.

Зелёная точка — это Млечный путь в пузыре с минимальной плотностью вещества (данные из симуляции). Источник изображения: AG Kroupa/University of Bonn Постоянная Хаббла является одной из важнейших величин в современной космологии. Она даёт представление о скорости расширения Вселенной и о её возрасте. На разных этапах эволюции Вселенной она имела различные значения, и с момента Большого взрыва в значительной степени стала меньше (скорость расширения Вселенной уменьшалась и, по-видимому, возобновила свой рост примерно 5 млрд лет назад). Таким образом, постоянная Хаббла не очень-то постоянна. И, сверх того, измеряемое в Местной Вселенной её значение ощутимо отличается от того, как если бы мы проследили за ним от начала Большого взрыва до наших дней. Разница составляет 7–8 км/с/Мп (километр в секунду на мегапарсек), что в рамках современной космологии необъяснимо. Некоторое время назад появились расчёты и измерения, что наша галактика Млечный путь дрейфует вдоль края войда размерами около 60 Мп в поперечнике (примерно 200 млн световых лет). Тёмное вещество, как считается, растянуло галактики в подобие вселенской паутины в магистрали и узлы, представляющие собой сосредоточения и мегаскопления галактик. Если где-то густо, то где-то будет пусто. В паутине вещества возникли пустоты или войды. Более того, появились расчёты, что войд, в котором находится наша галактика, входит в «супервойд» протяжённостью 600 Мп. Поскольку в «супервойде» вещество в основном находится вдоль стенок «пузыря из пустоты», скорость расширения Вселенной в Местной Вселенной может быть выше, чем позволяют судить измерения, ведущиеся на основе оценки реликтового излучения. Впрочем, с точки зрения общей теории относительности Эйнштейна такого не может быть. Поэтому для обоснования своих расчетов авторы работы воспользовались так называемой Модифицированной ньютоновской динамикой (MOND). На компьютерной модели всё получилось гладко, за исключением двух натяжек — с условием, что супервойд действительно существует (и мы в нём), а также что ключевые постулаты общей теории относительности необходимо модифицировать. «Даже если требуемые изменения не будут радикальными, — говорят авторы работы, — мы вполне можем стать свидетелями первого за более чем столетие надёжного доказательства того, что нам необходимо изменить нашу теорию гравитации». У чёрной дыры в центре нашей галактики нашли неизвестную, но регулярную активность

25.11.2023 [18:57],

Геннадий Детинич

Два мексиканских учёных на основании общедоступных данных от гамма-телескопа «Ферми» обнаружили активность возле сверхмассивной чёрной дыры в центре нашей галактики. Чёрная дыра Стрелец А* в центре Млечного Пути считается спокойной. Она не пожирает массы вещества вокруг себя, и поэтому множественных выбросов из её области нет. Однако кое-что от неё прилетает, и учёные отыскали вероятный источник загадочных вспышек.

Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 2.2 / 3DNews Несколько лет назад учёные обнаружили периодические вспышки в рентгеновском диапазоне, которые приходили к нам со стороны чёрной дыры Стрелец А*. Астрофизики Густаво Магальянес-Гихон (Gustavo Magallanes-Guijón) и Серхио Мендоса (Sergio Mendoza) из Национального автономного университета Мексики решили детальнее разобраться в этом вопросе и обратились к открытым данным орбитального гамма-телескопа Ферми. Учёные проанализировали 180 дней записей телескопа в период с 22 июня по 19 декабря 2022 года. О результатах анализа они сообщили в статье на сайте препринтов arХiv. Анализ заключался в обработке и поиске закономерностей, особенно тех, которые проявляются периодически. В результате они нашли одну из них. Оказалось, что из окрестностей Стрельца А* с достоверностью 3 сигма (для «железного» подтверждения открытия требуется достоверность не менее 5σ) каждые 76,32 мин приходит гамма-сигнал. С большой вероятностью вокруг чёрной дыры в центре Млечного Пути вращается сгусток газа на расстоянии примерно как Меркурий от Солнца со скоростью около 30 % от скорости света. Учёные считают, что облако газа будет излучать также в других диапазонах, и оно точно связано с ранее обнаруженными периодическими вспышками в рентгеновском диапазоне. Из самой чёрной дыры не вылетает никакое излучение, но в области поглощения вещества в диске аккреции процессы протекают очень и очень активно и сопровождаются выбросами энергии. Возможно в будущем Стрелец А* ещё зажжёт, но пока только подмигивает. Астрономы поймали частицу Аматэрасу с высочайшим уровнем энергии — она прилетела из пустой части Вселенной

24.11.2023 [13:02],

Геннадий Детинич

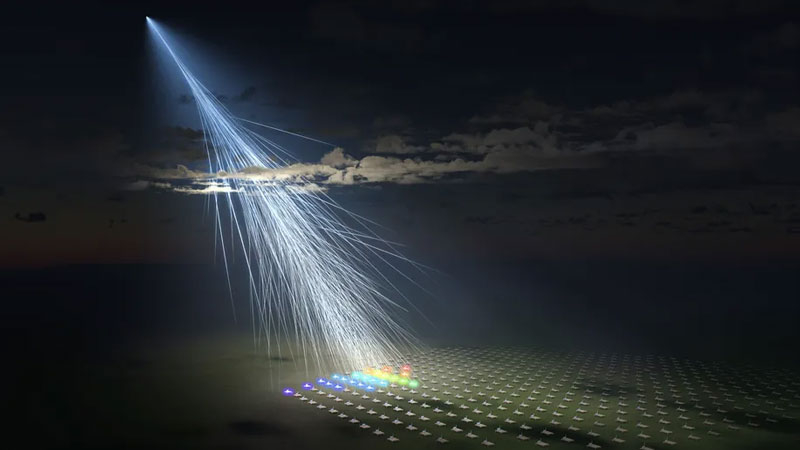

Учёные из коллаборации Telescope Array сообщили о регистрации «божественной» частицы, прилетевшей к нам из космоса. Поскольку частица прилетела из войда — из пустой области Вселенной — её источником может оказаться неизвестная нам физика, что делает открытие невообразимо ценным для учёных.

Ливень из вторичных частиц на массив датчиков телескопа TA в представлении художника. Источник изображения: Osaka Metropolitan University/L-INSIGHT, Kyoto University/Ryuunosuke Takeshige Зарегистрированная энергия космической частицы достигла 244 эксаэлектронвольта (1018 электронвольт). Она стала одной из мощнейших по величине заряда из всех зарегистрированных нашей наукой. Первая подобная частица была детектирована в 1991 году, и её энергия составила 320 эксаэлектронвольт, за что она получила прозвище «Oh-My-God». В 1993 и 2001 годах были зарегистрированы ещё две частицы с энергиями, соответственно, 213 и 280 эксаэлектронвольт. Происхождение всех их остаётся невыясненным. Последняя частица была детектирована на установке Telescope Array утром 27 мая 2021 года, за что её потом назвали в честь японской богини Солнца Аматэрасу (в коллективе присутствовал японец). Телескоп TA представляет собой массив датчиков со сторонами около 700 км с шагом в 1,2 км. Считается, что космические частицы максимальных энергий прибывают на Землю с частотой менее одной в сто лет на 1 км2. И чем больше массив датчиков, тем выше вероятность засечь такую частицу. Саму частицу Аматэрасу массив датчиков увидеть не может. Она разрушается в атмосфере при столкновении с атомами в воздухе и создаёт ливень обломков — частиц с меньшими энергиями, которые, собственно, обнаруживают детекторы. Данные с датчиков позволяют восстановить параметры исходной частицы и дают информацию для расчёта её траектории. Узнать откуда она прилетела — это главная задача в таких исследованиях. Считается, что частицы с высочайшими уровнями энергии рождаются вне нашей галактики. Их источниками могут быть релятивистские процессы в чёрных дырах или невообразимые по мощности гравитационные возмущения. Наконец, причиной появления таких частиц может оказаться неизвестная нам физика вне рамок Стандартной модели. Частица Аматэрасу может оказаться одной из таких, поскольку она пришла из области Вселенной, где нет никаких видимых источников. Для учёных это редкая возможность буквально пощупать нечто неизвестное науке, и они обещают в полной мере воспользоваться этим. Десятки массивных звёзд спешно покидают нашу галактику, и теперь учёные выяснили почему

11.11.2023 [15:26],

Геннадий Детинич

С начала 2000-х годов начались обширные астрометрические наблюдения неба, которые давали точное представление о скорости и направлении движения звёзд. Мы стали видеть окружающую нас Вселенную в динамике. Около 20 лет назад была обнаружена первая покидающая нашу галактику звезда. Оказалось, что звёзд-беглецов достаточно много и большинство из них тяжёлые, показало исследование.

Пример звезды-изгоя, создающей ударную волну при движении через межзвёздный газ. Источник изображения: NASA/JPL-Caltech Существует две основные гипотезы о том, как появляются звёзды-беглецы, скорости и направления движения которых не совпадают с карусельным кружением всего остального вещества в галактике. Одна теория предполагает придание звезде импульса в результате взрыва сверхновой в двойной системе, после чего освобождённая от оков гравитации партнёра звезда улетает вдаль. Вторая теория говорит о динамическом выбросе, когда пара звёзд в тесной двойной системе пролетает мимо третьего массивного объекта, например, мимо чёрной дыры. Дыра отрывает одну из звёзд, что придаёт второй импульс движения. Какой из сценариев доминирует, учёным остаётся только спорить. Однако группа астрономов решила выяснить наиболее вероятный из них, благо тот же астрометрический европейский телескоп «Гайя» собрал данные по миллионам звёзд в нашей галактике. Исследователи воспользовались двумя каталогами звёзд O- и B-типа и данными «Гайи». Звёзды этих типов, включая подвид Be, массивные, молодые и горячие, отчего встречаются часто, группами и обычно в виде двойных систем. Наконец, среди обнаруженных звёзд-беглецов массивные звёзды встречаются чаще всего. Сравнение данных «Гайи» и каталогов GOSC и BeSS позволило выявить 417 звёзд O-типа и 1335 звёзд типа Be, которые присутствовали во всех источниках. Это позволило вычислить 106 звёзд-беглецов O-типа и 69 таких же звёзд Be-типа. Процент убегающих звёзд O-типа оказался намного выше (25,4 %) чем звёзд типа B и Be (5,2 %). Иначе говоря, более массивные звёзды типа O убегают чаще и в целом движутся быстрее звёзд типа B. Благодаря данным «Гайя», к слову, в процессе исследования были обнаружены ранее неизвестные звёзды-беглецы: 42 среди звёзд O и 47 среди звёзд B и Be. Большинство из них останутся в нашей галактике, но около дюжины разогнались настолько, что со временем покинут её. На основании полученных данных учёные сделали вывод, что сценарий динамического выброса проявляется намного чаще и более распространён во Вселенной, чем появление звёзд-беглецов в двойной системе с образованием сверхновой. Чтобы самые массивные звёзды начали лететь в произвольном направлении со сверхгалактическими скоростями, а не двигаться в кружении по диску галактики, требуется придать им столько энергии, сколько нельзя получить при разрушении двойной системы взрывом сверхновой. И это происходит намного чаще, чем считалось ранее. По самым скромным оценкам только по нашей галактике бродят порядка 10 млн звёзд-изгоев. В ранней Вселенной обнаружена уменьшенная копия нашей галактики — учёные не понимают, как она там появилась

11.11.2023 [11:58],

Геннадий Детинич

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» продолжает поставлять удивительные данные, которые пока не поддаются научному объяснению. Новым открытием стало обнаружение очень похожей на Млечный Путь галактики всего через 2 млрд лет после Большого взрыва. Такая спиральная галактика просто не могла оказаться в том месте и в то время, заявляют астрономы. Она просто не успела бы развиться до столь совершенных форм.

Источник изображения: Luca Costantin/CAB/CSIC-INTA После анализа изображений обсерватории «Джеймс Уэбб» международная группа учёных обнаружила туманное пятно, отдалённо напоминающее галактику. Данные перепроверили в другом диапазоне волн с помощью другого телескопа — «Хаббла». Оказалось, это было изображение спиральной галактики, которой присвоили идентификатор ceers-2112. Измерение величины красного смещения показало, что галактика ceers-2112 обнаружена через 2 млрд лет после Большого взрыва, что ранее представлялось немыслимым. Галактика на снимках с «Уэбба» и «Хаббла» красуется как уменьшенная копия нашей галактики Млечный Путь. У неё есть все атрибуты так называемой спиральной галактики с перемычкой. Это галактики, из центра которых выходят ровные рукава из множества ярких звёзд и лишь затем завиваются спирали. В хаосе ранней Вселенной просто не успели бы появиться такие тонкие структуры из вещества и звёзд, как до сих пор считала земная наука. «Уэбб» поистине раздвинул горизонты наших знаний (или незнаний) о Вселенной и мире, в котором мы живём. И хотя теперь, полтора года спустя после начала работы «Уэбба», учёные начали призывать с осторожностью относиться к открытиям этого телескопа в ранней Вселенной, факт остаётся фактом — этот инструмент вскрыл много неизвестного. В поисках тайны рождения Вселенной учёные воспроизвели её историю и основные объекты на одной диаграмме

31.10.2023 [14:42],

Геннадий Детинич

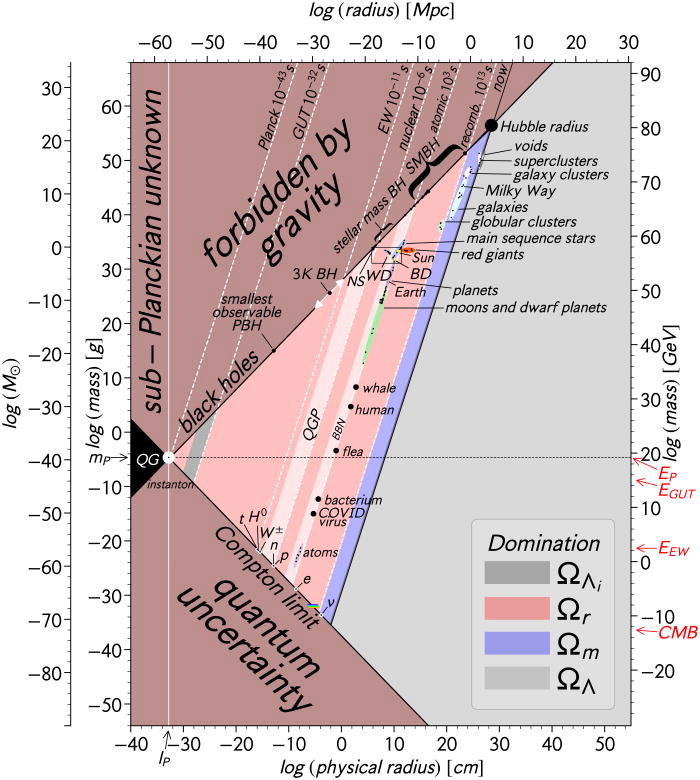

Исследователи из Австралийского национального университета (ANU) создали диаграмму с наиболее полным представлением об истории Вселенной и всех её значимых объектах от квантового мира до чёрных дыр и реликтового излучения. По словам учёных, они хотели наглядно представить устройство нашего мира и найти разгадку его зарождения.

Источник изображения: Pixabay «Когда 13,8 млрд. лет назад Вселенная зародилась в результате горячего большого взрыва, в ней не было таких объектов, как протоны, атомы, люди, планеты, звёзды или галактики. Теперь же Вселенная полна таких объектов, — сказал ведущий автор исследования, почетный доцент Чарли Лайнуивер (Charley Lineweaver) из ANU. — Относительно простой ответ на вопрос, откуда они взялись, заключается в том, что при охлаждении Вселенной все эти объекты сконденсировались из горячего фона». Для наглядности процесса образования всего нынешнего разнообразия объектов во Вселенной учёные построили и совместили затем два графика: первый показывал температуру и плотность Вселенной по мере её расширения и охлаждения, а второй график показывал массу и размер всех объектов во Вселенной. В результате получилась самая полная из когда-либо созданных диаграмм всех объектов во Вселенной. Результаты исследования опубликованы в последнем номере журнала American Journal of Physics и свободно доступны по ссылке. Представленная диаграмма имеет ряд запрещённых зон. Так, объекты не могут быть плотнее чёрных дыр или оказаться настолько маленькими, чтобы в силу начали вступать законы (неопределённость) квантового мира. На графике на стыке квантовой механики и общей теории относительности размещён наименьший возможный объект во Вселенной — инстантон или чёрная дыра планковской массы. Ниже этой точки по обоим графикам — это тайна и неопределённость. Учёные сделали предположение, что наша Вселенная могла начаться с инстантона, который имеет определенный размер и массу, а не с сингулярности, которая является гипотетической точкой с бесконечной плотностью и температурой, как считают сегодня большинство учёных.

Источник изображения: American Journal of Physics Сама по себе диаграмма любопытна даже для неспециалистов. Благодаря логарифмическим шкалам на ней уживаются элементарные, частицы с бозоном Хиггса, вирус COVID, человек, кит, Млечный Путь, сверхмассивные чёрные дыры и другие предметы из нашей Вселенной наблюдаемые или гипотетические. Хороший комплексный взгляд на наш мир от микро до макро объектов. Учёные впервые оценили смертоносность килоновых для жизни на Земле и во Вселенной

20.10.2023 [15:19],

Геннадий Детинич

Группа астрономов впервые дала оценку потенциальной угрозы биологической жизни во Вселенной со стороны килоновых — относительно нового класса космических событий, сопровождаемых направленными выбросами колоссальной энергии. Может ли килоновая убить? В статье даётся ответ на этот вопрос.

Источник изображения: Pixabay В отличие от сверхновых, которые также способны создать угрозу для жизни выбросом энергии и вещества, килоновые возникают в процессе слияния компактных объектов в двойных системах — нейтронных звёзд, нейтронной звезды и чёрной дыры и, пока теоретически, пары чёрных дыр. При этом килоновые рождают в 1000 раз больший выброс энергии, правда, довольно направленный, в отличие от взрыва сверхновой. Килоновые начали классифицировать с 2010 года и данных по ним пока не очень много и, соответственно, до сих пор не были очерчены границы смертоносности этих явлений. Более того, учёные проанализировали смертоностность килоновой в том случае, если мишень располагается вне оси выброса (попасть в джет — редкая «удача»). Данные получены при наблюдении события GW 170817/GRB 170817A, а также из теоретических выкладок. Расчёты и данные наблюдений показали, что для типичной килоновой угроза жизни со стороны рентгеновского излучения, образованного послесвечением, распространяется на дальность до 5 парсек (примерно 16 световых лет). Для внеосевого гамма-излучения от события смертельная угроза снижается до дальности до 4 парсек. Наибольшая угроза для жизни от килоновой — космические лучи, ускоренные её взрывом, которые сохраняют смертоносность на удалении до 11 парсек спустя годы после взрыва. Это примерно 35 световых лет. Поскольку килоновые случаются достаточно редко, это явление практически не угрожает жизни на Земле, но может стать опорой для поиска жизни во Вселенной с учётом наблюдаемых событий. Гораздо больше опасности несёт за собой взрыв сверхновой, что происходит намного чаще и имеет сходный с килоновой поражающий потенциал. Но это если на нас не будет направлен джет. Тогда все сравнения окажутся неуместными. Загадочный быстрый радиовсплеск из глубин Вселенной вышел за пределы известных теорий

20.10.2023 [10:09],

Геннадий Детинич

Международная группа исследователей обнаружила быстрый радиовсплеск, который не может быть объяснён современными теориями. Впервые подобные сигналы зарегистрированы в 2007 году и всё ещё ждут своего объяснения. Некоторые даже считали их сигналами инопланетян, но эта теория не возобладала. Новый и необычный по силе и удалённости радиовсплеск задаёт новую загадку, и разгадать её означает продвинуться в познании тайн Вселенной.

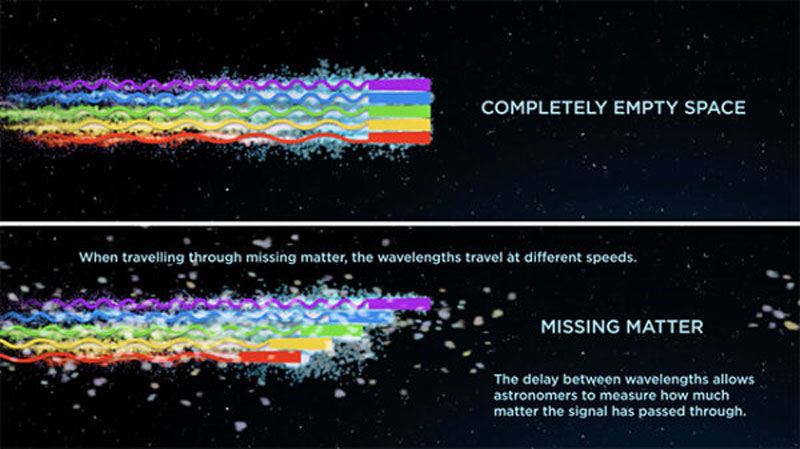

Источник изображения: Pixabay Событие FRB 20220610A было зарегистрировано в июне 2022 года с помощью расположенного в Австралии массива радиоантенн ASKAP (Australian Square Kilometer Array Pathfinder). Поиск в оптическом диапазоне с помощью телескопа VLT определил источник радиовсплеска — безымянную галактику, расположенную на удалении почти 8 млрд световых лет. Это стало сенсацией по целому ряду причин. Ещё никто не регистрировал FRB (fast radio burst) так далеко. Мощность сигнала также оказалась рекордной и в 3,5 раза превысила ранее зафиксированный максимум. За несколько миллисекунд события в космос была отправлена энергия, эквивалентная сумме всех энергетических выбросов с нашего Солнца за 30 лет. Согласно одной из теорий, быстрые радиовсплески возникают в процессе «звездотрясений». Испускающая сигнал нейтронная звезда производит его из-за смещений в своей коре, которая испытывает колоссальное давление и оттого наделяет импульс невообразимой энергией. Однако подобные процессы накладывают ограничения на яркость события, а FRB 20220610A многократно превысил все расчётные значения. Другая теория гласит, что быстрые радиовсплески возникают в процессе столкновения высокоскоростных частиц, выброшенных нейтронными звёздами, с окружающим их веществом в звёздном ветре. Но данные по FRB 20220610A также выходят за рамки этой модели, и учёным есть над чем поломать голову. Но и это ещё не всё. Быстрый радиовсплеск FRB 20220610A может оказать неоценимую помощь для поиска невидимого обычного вещества во Вселенной — холодных межзвёздных газа и пыли, которые не видны в оптическом диапазоне и плохо фиксируются в других, особенно на огромном от нас удалении.

Разница в спектре свободно летящего сигнала и сигнала, пробивающегося сквозь облака барионного вещества. Источник изображения: ICRAR Дело в том, что в процессе распространения по Вселенной по мере прохождения облаков пыли и газа, радиосигнал, скажем так, расщепляется. Это похоже на появление радуги в небе, когда свет Солнца преломляется в каплях дождя. Разные длины волн отклоняются на разную величину в процессе прохождения облаков пыли и газа, которые имеют собственный электромагнитный фон и естественным образом воздействуют на электромагнитные волны в быстром радиовсплеске. Для FRB 20220610A разброс оказался нетипичным, хотя ранее подобное уже один раз фиксировалось. Это означает, что учёным придётся учесть новый фактор при детектировании холодного межзвёздного вещества с помощью FRB. Эта «линейка» оказалась не так проста, как считалось ранее. Но тем важнее учесть все нюансы. Чем точнее будет наша математика, тем больше мы узнаем о мире, в котором живём. Космическую паутину в межгалактической среде впервые запечатлели напрямую

29.09.2023 [12:27],

Геннадий Детинич

Несмотря на бесконечность космических расстояний, разбросанные по Вселенной галактики не являются изолированными островками вещества. С самого рождения Вселенной между скоплениями материи тянутся нити из тёмного и обычного вещества, соединяя всё и вся единой сетью космической паутины. До сих пор такие нити наблюдались только вблизи «вселенских фонарей» — квазаров. Но теперь у учёных появился инструмент для обнаружения нитей в любом месте Вселенной.

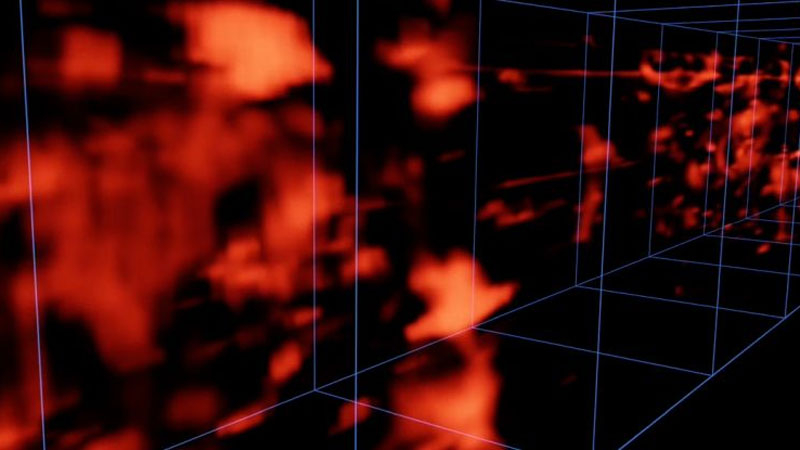

Реконструкция космической паутины в объёме пространства. Источник изображения: Caltech/R. Hurt/IPAC Астрофизик Кристофер Мартин (Christopher Martin) из Калифорнийского технологического института разработал методику и инструмент для непосредственного получения изображений космической паутины даже в неосвещённых уголках Вселенной, например, на ранних этапах её эволюции, когда звёзд и галактик было мало и, следовательно, было мало излучения, которое могло бы подсветить нити космической паутины. Между тем, эти нити тянутся из прошлого и трансформируются, являясь проводником вещества во Вселенной и инструментом её эволюции. Считается, что около 60 % первичного водорода, рождённого после Большого взрыва, сосредоточено в нитях космической паутины. Они абсорбируют водород из межгалактической среды и переносят его в галактики для стимулирования в них звёздообразования. Картографирование этих маршрутов много расскажет об эволюции Вселенной в прошлом и позволит моделировать её будущее развитие. Но для этого пришлось решить одну проблему: холодные атомы водорода в межгалактической среде — это крайне слабый источник излучения, который практически невозможно было регистрировать приборами на Земле.

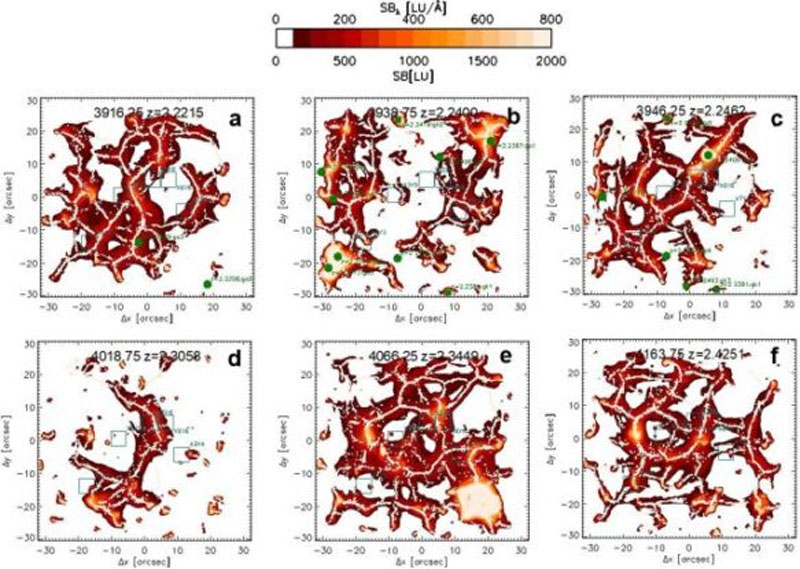

Последовательное детектирование космической паутины. Источник изображения: Nature Astronomy Исследователь из Калтеха в 2019 году провёл моделирование и понял, каким образом он может обнаруживать космическую паутину даже в самых тёмных уголках Вселенной. Регистрация излучения водорода велась по линии Лайман-альфа, а фоновое излучение, которое не позволяло детектировать полезный сигнал, вычиталось в процессе сравнения сигналов с разных участков неба. Фактически сумматор выступал фильтром полезного сигнала. Так у телескопа им. Кека на Гавайях появился прибор Keck Cosmic Web Imager (KCWI). Прибор учитывает смещение света в красный диапазон спектра, что позволяет следить за изменениями космической паутины во времени, а не только в пространстве. На основе проделанных наблюдений учёный построил реальную 3D-модель эволюции космической паутины в той области пространства, где она никогда ничем не была подсвечена — в период от 12 до 10 млрд лет назад. И это правильное решение — начинать распутывать клубок эволюции Вселенной с того момента, когда нитей было сравнительно мало. «Мы очень рады, — сказал один из коллег астрофизика по институту, — что этот новый инструмент поможет нам узнать о более отдалённых нитях и об эпохе формирования первых звёзд и чёрных дыр». |